Cell Rep Med:山东大学马春红/李春阳/梁晓红/范玉琛揭示了干预肠道菌群治疗慢性乙型肝炎的新策略

2024-11-14 iNature iNature 发表于上海

该研究发现,益生菌及其代谢物能够增强IFN-γ+CD4+ T细胞的免疫应答,进而促进机体对HBV的清除。

乙型肝炎病毒(Hepatitis B virus,HBV)感染是肝硬化及肝癌的最主要因素,其病程遵循从慢性肝炎、肝硬化、肝癌的“三部曲”发展趋势。据统计,全球每年约有超过65万人死于HBV相关的终末期肝病,其中我国因乙型肝炎导致的肝病发病患者数量占全球总数约30%,位居世界首位。肝脏作为HBV 感染的唯一宿主器官,通过肠-肝轴(Gut-liver axis)与肠道间有密切的相互作用。越来越多的研究表明,肠道菌群稳态对于机体清除HBV具有积极作用;然而,这一过程的具体机制目前仍未完全阐明,是否可以通过调节菌群辅助治疗慢乙肝尚不明确。因此,进一步探究肠道菌群在HBV感染过程中的作用,将为开发针对慢性乙型肝炎患者的新疗法提供新线索和潜在靶点。在前期的研究中,马春红教授团队揭示了肠道菌群通过“肠-肝轴”调节肝脏免疫细胞发育的作用机制,并发现肠道菌群代谢物丁酸钠和尿石素A可以增强重要免疫细胞NK和T细胞免疫应答功能1,2。

2024年11月12日,山东大学基础医学院的马春红教授、李春阳副教授以及梁晓红教授作为共同通讯作者在Cell Reports Medicine杂志在线发表了题为“Probiotics and their metabolite spermidine enhance IFN-γ+CD4+ T cell immunity to inhibit hepatitis B virus”的研究论文,山东大学基础医学院与齐鲁医院联合培养的博士后王体潇以及齐鲁医院的范玉琛教授为本论文共同第一作者。该研究发现,益生菌及其代谢物能够增强IFN-γ+CD4+ T细胞的免疫应答,进而促进机体对HBV的清除。

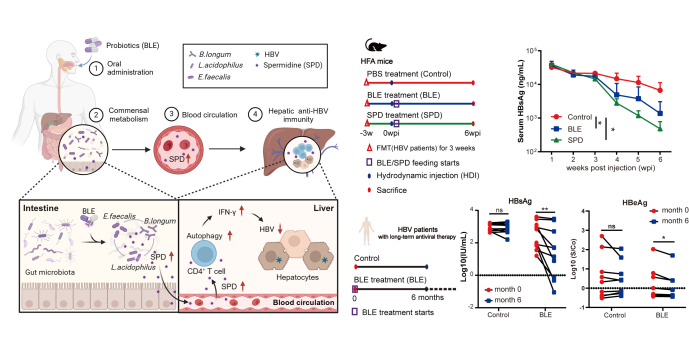

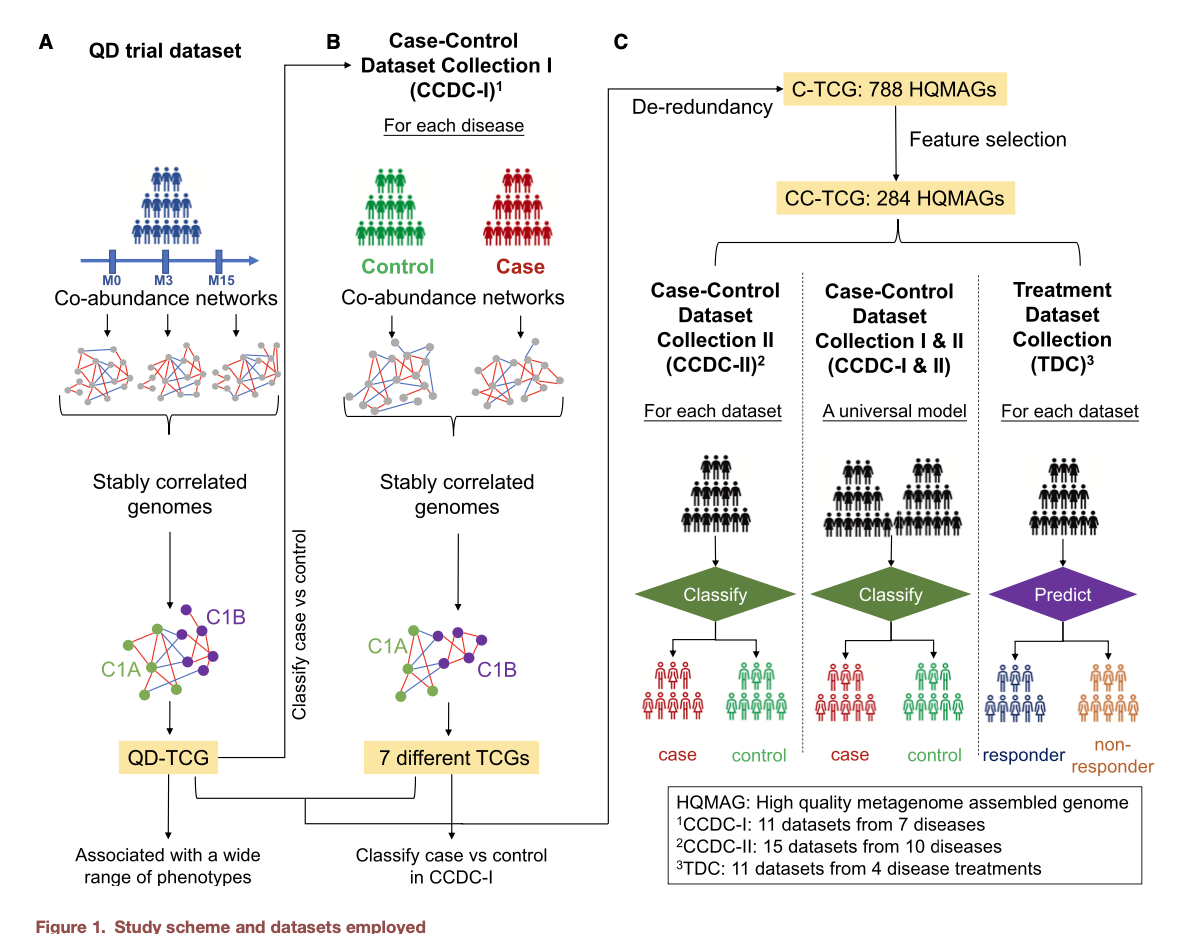

图1.左侧:论文图片摘要。右上:益生菌和亚精胺在菌群人源化小鼠加速HBsAg清除。右下:使用益生菌联合抗病毒治疗HBV患者中降低HBsAg水平

本研究首先在小鼠HBV模型中使用益生菌(BLE,包括长型双歧杆菌、嗜酸乳酸杆菌以及粪肠球菌)干预肠道菌群,发现BLE能够通过调节肠道稳态并激活肝内IFN-γ+CD4+ T细胞免疫反应,从而促进HBsAg(HBV表面抗原)下降并抑制HBV复制。进一步借助无菌小鼠与代谢组学等技术,发现BLE在小鼠肠道中富集,其中长型双歧杆菌和嗜酸乳酸杆菌产生的酸性环境,促进了粪肠球菌产生亚精胺(Spermidine, SPD);SPD经血液循环至肝脏中积累,并同样具有促进HBV清除的作用。机制上,SPD可通过诱导自噬增强CD4+ T细胞分泌IFN-γ的功能。此外,借助HBV患者菌群人源化小鼠,发现补充BLE及SPD同样加速HBsAg下降。随后,对血清HBsAg持续处于低水平(低于2000 IU/mL)的HBV患者进行BLE联合抗病毒治疗的临床效果进行了初步观察,结果表明补充BLE能够显著降低长期抗病毒治疗患者的血清HBsAg和HBeAg (HBV e抗原)。

综上,本研究发现益生菌产生的亚精胺可经血液循环进入肝脏,促进T细胞的自噬,进而增强IFN-γ+CD4+ T细胞清除乙肝病毒的免疫应答,加速HBsAg清除。该研究不仅揭示了益生菌改善肠道菌群稳态进而促进HBV清除的新型作用机制。更重要的是,服用益生菌有望成为降低慢乙肝患者血清HBsAg水平的新型策略,为推动临床慢乙肝的功能性治愈带来了新的希望,同时也为开发新的治疗方法提供了潜在途径,值得进一步深入研究。

山东大学基础医学院高立芬教授、高等医学研究院李石洋教授以及齐鲁医院消化科李理想博士为该研究提供了重要帮助和材料支持。本研究受到国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目、面上项目、泰山攀登计划等项目的资助,并得到山东大学转化医学共享平台和基础医学院科研共享平台的大力支持。

通讯作者简介

马春红教授长期致力于肝脏免疫微环境调控和干预策略研究,系统探索HBV、代谢等环境因素诱发肝脏炎症及其恶性转化机制,为HBV以及肿瘤免疫治疗提供了潜在靶点和新思路。相关成果相继发表在Sci Transl Med、J Hepatol、Nat Commun、J Exp Med、Gastroenterology、Gut、 Hepatology、Adv Sci、Cancer Res、Cell Death Differ、Mol Ther、Cell Mol Immunol、Signal Transduct Target Ther、Cell Reports和J Am Chem Soc等国际主流学术期刊。

梁晓红教授为马春红教授团队(免疫与肝脏疾病研究团队)Co-PI,解析了肝脏微环境的细胞空间互作网络,并发现了新的干预靶点。相关成果在J Hepatol 、Nature Commun、Hepatology、Cell Death Differ、Cancer Res、Cell Rep、Mol Ther和Oncogene等国际主流学术期刊。

李春阳副教授为马春红教授团队的骨干成员,长期从事T淋巴细胞功能稳态调控及干预策略研究,以期为肿瘤免疫治疗提供新的靶点和干预策略,相关成果发表在Sci Transl Med、Cell Rep Med、EMBO Mol Med、Adv Sci、Plos Pathog、Cell Mol Immunol和Cancer Commun等国际高水平杂志。

文献链接:

https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2024.101822

相关文献:

1 Tian, P. et al. Early life gut microbiota sustains liver-resident natural killer cells maturation via the butyrate-IL-18 axis. Nat. Commun. 14, 1710 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-37419-7

2 Ma, S. et al. Urolithin A Hijacks ERK1/2‐ULK1 Cascade to Improve CD8+ T Cell Fitness for Antitumor Immunity. Advanced Science 11 (2024). https://doi.org/10.1002/advs.202310065

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#肠道菌群# #慢性乙型肝炎#

74