慢性心衰的中医药治疗(上):辨证分型

2025-04-17 心血管时间 心血管时间

2024 年心衰指南推荐芪苈强心胶囊和芪参益气滴丸,中医将心力衰竭归为多种病症范畴,分 3 种基本证型。中西医对心衰认识有相通处,结合二者有助于提高诊疗效果。

24年心衰指南对中医药的推荐

24年心衰指南主要推荐两种药物,一是芪苈强心胶囊,二是芪参益气滴丸。文章后面我们对两个药物进行了详解。指南同时强调,应用中西医结合治疗时,应注意评估和监测患者的eGFR,且不推荐同时服用其他中药及草药。

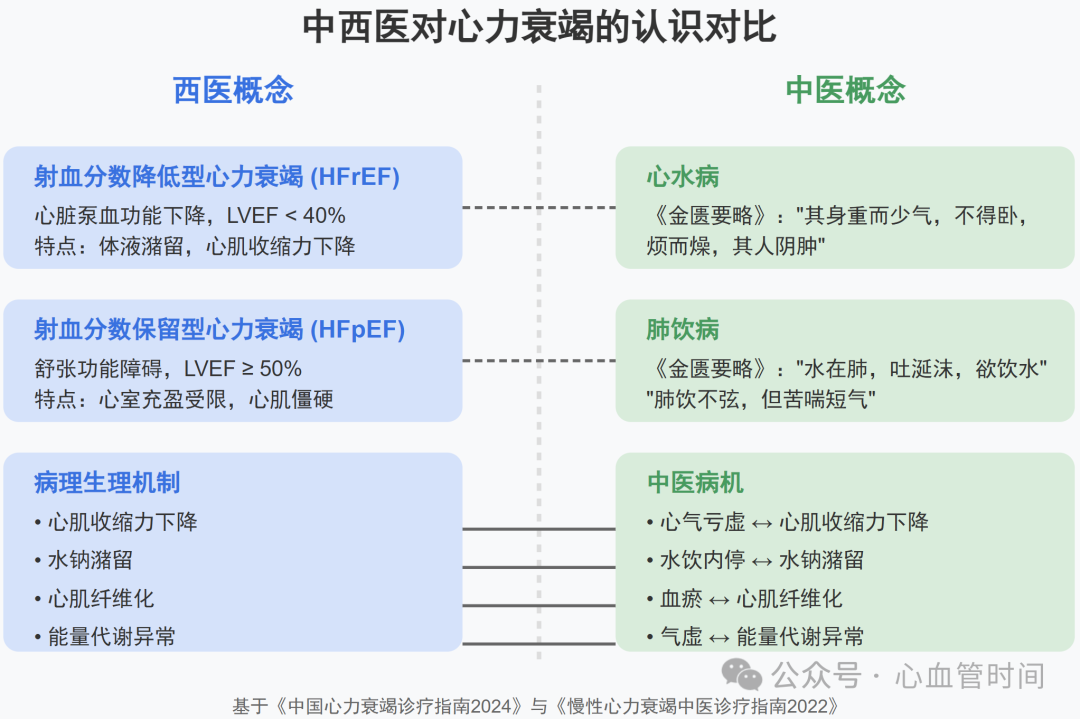

中医对心力衰竭的认识

心力衰竭在中医学中并无对应病名,但根据其临床表现,多个中医共识文献将其归属于中医"心悸"、"怔忡"、"喘证"、"水肿"、"胸痹"、"痰饮"、"肺胀"、"心水"、"虚损"等范畴。

中医古籍对类似心衰的病理状态有多种命名描述,其中两个主要病证概念与现代心衰较为相近:

1. 心水病

《金匮要略》最早记载的"心水"概念,描述为"其身重而少气,不得卧,烦而燥,其人阴肿"。其临床表现为胸闷、气短、水肿等,与心衰的体液潴留症状相似。病因多归于水饮停聚于心胸,与现代医学中由左心功能不全导致的肺淤血和体循环淤血有异曲同工之处,相当于现在所说的HFrEF。

2. 肺饮病

《金匮要略》中记载的"肺饮",描述为:“水在肺,吐涎沫,欲饮水”,“肺饮不弦,但苦喘短气”。”,这些描述与HF 发作时咳吐泡沫样痰、喘促、气短一致,与西医肺水肿相似。当然有学者指出,慢阻肺也是如此表现。

肺饮病与HFpEF临床特点相似: 饮停于肺有程度的轻重:微饮内停,症状不明显,或仅有短气,为HFpEF 病之初起;“上焦不治,则水泛高原”系肺饮程度加重,与HFpEF 病情进展导致肺水肿一致。

3. 心衰病

中医心衰一词最早出现于《脉经》,有“心衰则伏”的记载,但这里的心衰既非指病名,更非指现在所言的HF,更接近心气虚的病机解释。《圣济总录》中记录的:“心衰则健忘”,也是心气不足之意,与现代医学所指HF不同。

在对照现代医学理论时,我们可以发现一些有趣的对应关系。例如,中医所说的"心气亏虚"可能对应着现代医学中的心肌收缩力下降;"水饮内停"则类似于体液潴留和水肿;而"血瘀"概念与微循环障碍有相似之处。

💡 笔者心得:在临床沟通中向患者解释心衰时,适当引入中医概念反而能增进理解。例如向老年患者解释利尿剂作用时,可以说"这是帮助'祛湿排水'的药物",往往比单纯解释药理机制更容易让患者接受。

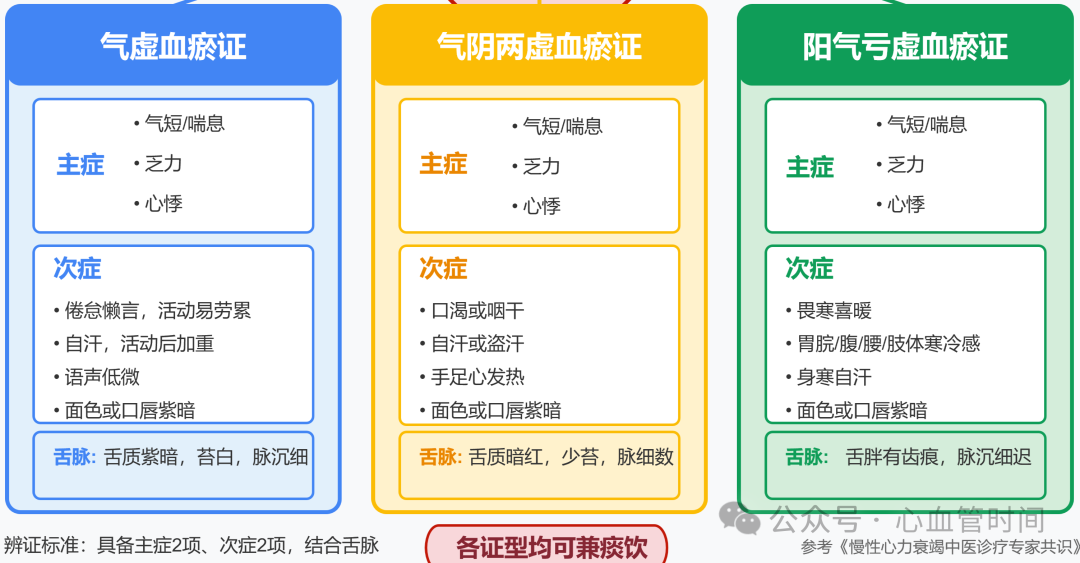

中医辨证分型

中医基本证候特征可用气虚血瘀概括,在此基础上本虚可有阴虚、阳虚,甚至发生阴阳两虚、阴竭阳脱,标实兼有痰饮。参考《慢性心力衰竭中医诊疗专家共识》,分为气虚血瘀证、气阴两虚血瘀证、阳气亏虚血瘀证3种基本证型,各基本证型均可兼痰饮。

4.2.1 气虚血瘀证

主症:气短/喘息,乏力,心悸。

次症:

-

倦怠懒言,活动易劳累;

-

白天无明显原因而不自主地出汗,活动后加重;

-

语声低微;

-

面色或口唇紫暗。

舌脉:舌质紫暗(或有瘀斑、瘀点或舌下脉络迂曲青紫),舌体不胖不瘦,苔白,脉沉、细或虚无力。

4.2.2 气阴两虚血瘀证

主症:气短/喘息,乏力,心悸。

次症:

-

口渴或咽干;

-

白天无明显原因而不自主地出汗且活动后加重,或睡眠中汗出异常而醒来后汗出停止;

-

手足心发热;

-

面色或口唇紫暗。

舌脉:舌质暗红或紫暗(或有瘀斑、瘀点或舌下脉络迂曲青紫),舌体瘦,少苔,或无苔,或剥苔,或有裂纹,脉细数无力或结代。

4.2.3 阳气亏虚血瘀证

主症:气短/喘息,乏力,心悸。

次症:

-

害怕寒冷和(或)喜欢温暖;

-

胃脘/腹/腰/肢体部位具有寒冷的感觉;

-

身体感觉寒冷,同时伴有出汗的症状;

-

面色或口唇紫暗。

舌脉:舌质紫暗(或有瘀斑、瘀点或舌下脉络迂曲青紫),舌体胖大,或有齿痕,脉细、沉、迟无力。

以上3种证型分别具备主症2项、次症2项,结合舌脉,即可辨证。若伴有咳嗽/咯痰、胸满/腹胀、面浮/肢肿、小便不利中任意1项,同时具有舌苔润滑或腻、脉滑的表现,可辨证为兼痰饮。

💡 笔者心得:中西医对心力衰竭发病机制的认识存在相通之处:西医的水钠潴留与中医的"水停"、"痰饮"相对应;西医的心肌纤维化与中医的"血瘀"相对应;西医的能量代谢异常与中医的"气虚"相对应。临床上,我们可以将两种理论相互印证,优势互补,提高诊疗效果。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

感谢老师分享的内容

0

心力衰竭在中医学中并无对应病名,但根据其临床表现,多个中医共识文献将其归属于中医"心悸"、"怔忡"、"喘证"、"水肿"、"胸痹"、"痰饮"等

23

#心力衰竭# #中医诊疗#

30