《自然》子刊:提前90天可预估血糖变化?

2018-11-07 奇点糕 奇点网

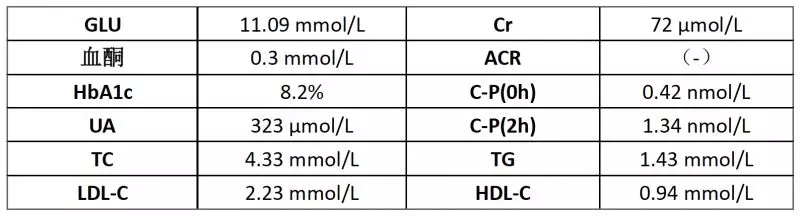

人生来具有一套独特的DNA,它编码的信息决定了我们眼睛是蓝是黑、个子是高是矮,甚至还能决定我们的部分性格。不过这些基因并非一成不变,实际上,通过给碱基加个甲基“帽子”这类方式,就能在不破坏基因本身的前提下改变基因表达。那么这又和健康有什么样的联系呢?斯坦福大学研究者对个人基因组甲基化和转录变化进行了长达三年的追踪,发现DNA甲基化与机体的慢性变化,例如血糖波动有关;而转录组更多与急性变化,例如

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#血糖变化#

91