气道“一线天”支架植入术,看麻醉如何保驾护航

2023-04-04 钟和英 麻醉MedicalGroup 发表于上海

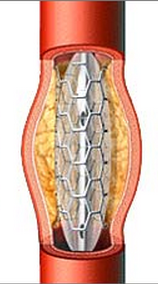

气管支架置入术是一种快速有效解决气道梗阻的方法,该方法不仅明显提高患者生活质量,同时也为后续治疗提供有利条件。但此类患者往往病情较重,手术及麻醉风险很大程度上与患者的狭窄程度成正相关。

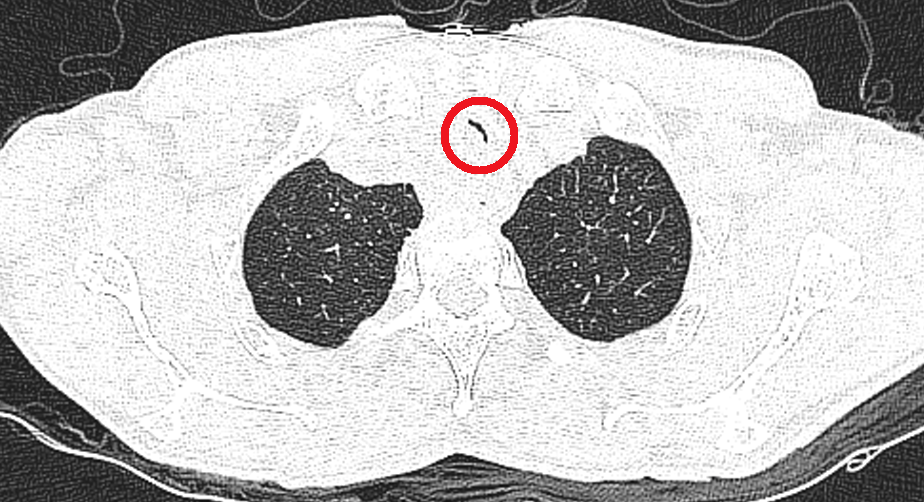

近日,肖先生因“呼吸困难,窒息”由急诊科紧急转入呼吸与危重症医学科,来院时患者口唇发紫、喘促不已、大汗淋漓,无法躺平。急查胸部CT发现,患者上气道新生物压迫气道导致梗阻非常严重,仅剩一条小缝隙,呈现“一线天”,命悬一线。患者随时可能发生气道痉挛、体位改变、痰液堵塞、黏膜肿物出血导致窒息死亡,病情危重,千钧一发。患者诊断为“气道狭窄”,呼吸与危重症医学科于海建主任团队讨论后,拟尽早行呼吸内镜下支架植入手术。

术前麻醉手术科钟和英医师到病房仔细询问了患者呼吸困难的程度及和体位的关系,认真进行了肺部的体格检查,细致的阅读了胸部CT和纤支镜检查,发现肖先生气道最狭窄处直径只有4mm,狭窄长度约6cm。根据术前综合评估的结果,患者属于重度气道狭窄,气促分级4级。麻醉面临着极大的挑战。钟和英医师立即将术前访视的情况向麻醉科沈宁主任做了汇报。

沈宁主任随后带领科室的团队成员,进行了术前讨论和制定了周密的麻醉计划。麻醉方案定为慢诱导保留自主呼吸喉罩插管全身麻醉,同时做好气管插管、气管切开的准备,一旦有危急情况请ICU 使用ECMO协助抢救等各种急救情况的预案。

患者术前CT

患者入室后,吸氧,常规监测 ECG、BP、SPO2,泵入右美托咪定镇静。麻醉诱导:缓慢静脉注射丙泊酚50mg和瑞芬太尼30μg,观察患者的呼吸动度,SPO2,待患者睫毛反射消失,试行面罩加压给氧,给氧通畅,追加丙泊酚和瑞芬太尼至合适的深度后置入喉罩。术中采用全凭静脉麻醉。麻醉维持:静脉输注丙泊,1 ~3 mg/kg/h、瑞芬太尼0.3~0.5 μg/kg/min和右美托咪定0.2~0.4 μg/kg/h。

麻醉科沈宁主任,钟和英医师和麻醉护士成英珠,密切观察患者生命体征,维持HR及BP波动幅度不超过基础值的20%,必要时调整麻醉药输注剂量及给予血管活性药物,维持患者氧合和循环稳定。在呼吸与危重症医学科夏珍华护长、温秀珍、陈亚男护士的配合下,学科带头人洪苓苓博士、介入高手招树涛主任同心合力开始手术。置入支气管镜探查,发现主气管上段新生物压迫导致气管重度狭窄,气管镜仅能勉强通过,血氧饱和度迅速下降。手术医生立即退出纤支镜,继续呼吸机通气。待SPO2达到 100%维持3分钟后继续手术。

术后患者苏醒,呼吸频率、节律和潮气量正常,拔除喉罩,生命体征平稳,安返病房。在麻醉手术科和呼吸与危重症医学科的通力合作,肖先生的病情得到了及时的救治,困扰多年的气促得到了解决,他终于又可以自由的呼吸了!

术中纤支镜所见

气管支架置入术是一种快速有效解决气道梗阻的方法,该方法不仅明显提高患者生活质量,同时也为后续治疗提供有利条件。但此类患者往往病情较重,手术及麻醉风险很大程度上与患者的狭窄程度成正相关。气管支架置入术中维持通气与支架置入共用一个通道,既要保证患者呼吸通畅,又要为术者创造最佳的手术条件,所以安全地建立气道以及呼吸道的管理是麻醉成功的关键。术前的评估、麻醉方式和麻醉药物的合理选择,术中气道的维护、术后患者的平稳苏醒,麻醉医师对于气管支架置入术患者安全地度过围术期,具有举足轻重的作用。

我院麻醉手术科在沈宁主任的带领下,由外(科)而内(科),积极配合临床科室开展新技术新业务和高难度的手术,成为医院的平台学科和枢纽科室,助力医院高质量发展!

麻醉手术科和呼吸内科部分团队成员

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言