EuroPCR 2023热评丨张志辉教授:冠状动脉CT血管成像衍生的微血管阻力储备(MRRct)

2023-06-14 网络 网络 发表于上海

基于新算法构建的冠脉血管模型模拟的血流与无创金标准 [15O]H2O-PET中检测的血流支配区域高度相关,冠脉微血管阻力储备(MRRct)在不同疾病中存在显著差异,可有效区分正常人与CMD患者。

2023年欧洲心血管介入医学大会(EuroPCR 2023)5月18日“冠脉疾病诊断和治疗中的创新”专场上,Matthew Sinclair教授代表Bernard De Bruyne教授团队对 “冠状动脉CT血管成像(CCTA)衍生的微血管阻力储备(MRRct)”进行了汇报,其结果显示:基于新算法构建的冠脉血管模型模拟的血流与无创金标准 [15O]H2O-PET中检测的血流支配区域高度相关。基于该模型进一步计算得出的冠脉微血管阻力储备(MRRct)在不同疾病中存在显著差异,可有效区分正常人与冠状动脉微血管疾病(CMD)患者。《心关注》特约陆军军医大学第一附属医院(重庆西南医院)张志辉教授团队对该研究进行解读。

研究背景与目的

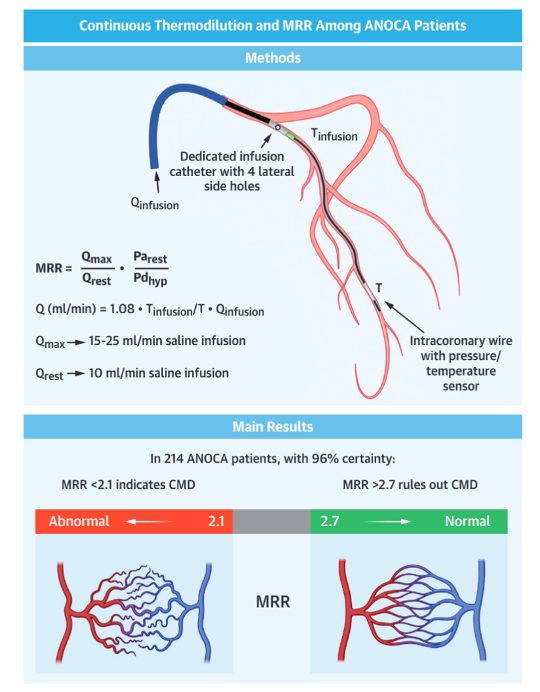

冠脉微血管阻力储备(MRR)由Bernard De Bruyne教授、Nico H. J. Pijls教授和William F. Fearon教授团队联合于2021年率先报道[1],定义为静息与充血状态下微血管阻力的比值,在连续热稀释法盐水诱导的充血态下,MRR计算公式简化为冠脉血流储备(CFR)与血流储备分数(FFR)的比值。MRR的计算不依赖于心外膜下冠状动脉大血管狭窄(MECAS)以及心肌质量,其可重复性已被证实高于CFR与微血管阻力指数(IMR)。研究结果表明MRR>2.7时排除CMD的准确性为96%,而MRR<2.1时诊断CMD的准确性也为96%[2]。

患者特异性的冠脉血流模型(PSM)如今被广泛用于帮助临床诊断和治疗冠心病,典型代表为CCTA衍生的血流储备分数(FFRct)。但由于成像分辨率的问题,目前仅限于对心外膜下冠状动脉大血管狭窄(MECAS)的功能评估,无法对微血管的功能状态进行判断。Bernard研究团队使用无创金标准[15O]H2O-PET为参照,在前期开发新算法[3]的基础上构建了基于CCTA的计算模型[4]用于测算MRRct,有望实现CMD的无创筛查。

研究方法

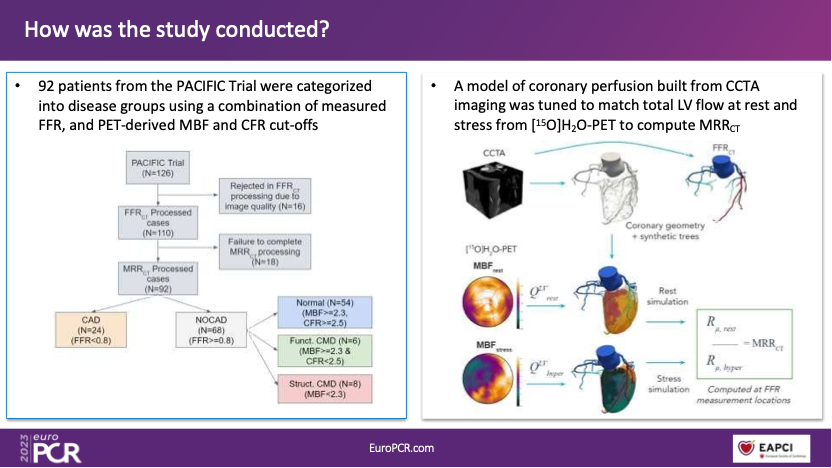

该研究使用的数据来自于PACIFIC研究(单中心、前瞻性对照研究,所有可疑冠心病的患者均行SPECT、PET和MRI检查,并于2周内行冠状动脉造影(CAG)和三支血管的FFR检查,最终纳入157例505支血管进行分析,结果于2019年发布),纳入满足MRRct分析条件的92例患者,依据CAG术前[15O]H2O-PET测算的心肌血流(MBF)和CFR以及CAG术中测得的FFR将患者分为四组(图1):1. 冠心病患者(FFR≤0.8,n=24),2. 正常人群(FFR>0.8,hMBF≥2.3,CFR≥2.5,n=54), 3. 功能性CMD患者(FFR>0.8, hMBF≥2.3,CFR<2.5,n=6),4. 结构性CMD患者(FFR>0.8,hMBF<2.3,n=8)。通过调整基于CCTA构建的冠脉灌注模型,使之匹配[15O]H2O-PET测得的静息和负荷状态下的左心室总血流量,再进一步计算得出MRRct。

图1. 研究分组及MRRct计算流程图

研究结果

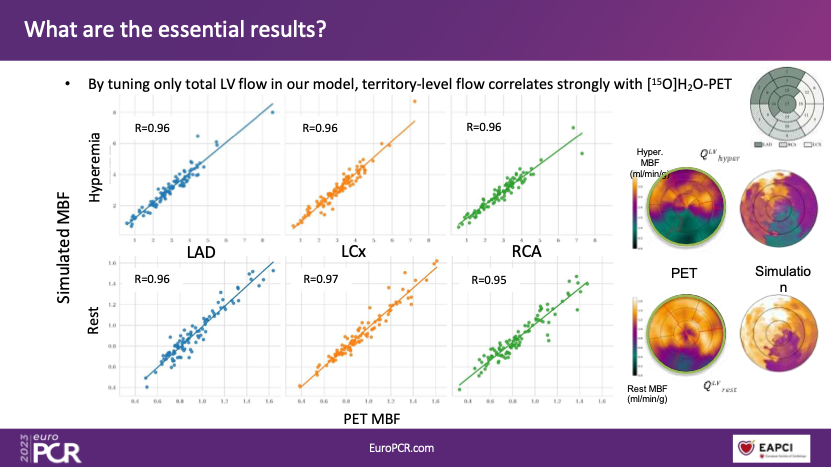

1、仅根据PET左心室血流对模型进行校正后,新模型模拟的血流灌注状态与 [15O]H2O-PET检测结果高度相关(LAD、LCX、RCA三支血管在静息和负荷状态下,R值均≥0.95),详见图2。

图2. 新模型模拟的血流灌注状态与 [15O]H2O-PET检测结果的相关性

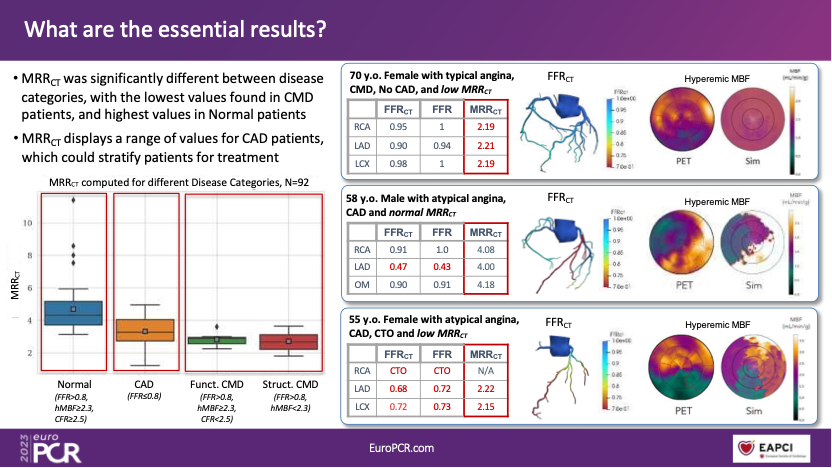

2、基于该模型进一步计算出的冠脉血管MRRct值,组间存在显著差异,CMD患者的MRRct值最低,正常人群的MRRct值最高(图3)。

图3. 各组间MRRct计算结果及典型病例举例

研究结论

MRRct作为从CCTA和PET心肌灌注显像中衍生出的无创评估手段,是首个特异性针对冠状动脉微循环的无创诊断指标,可有效检出CMD。

专家点评

CMD广泛存在且独立影响预后,除了与心绞痛、非梗阻性心肌梗死、心力衰竭、心肌病、心原性死亡等直接相关外,与脑小血管病以及大脑认知功能受损也存在关联[5],因此CMD早期检出与干预具有十分重要的意义。尽管导管室中已经建立了基于腔内生理学评估的CMD诊断方法和流程[6],但由于有创且操作流程繁琐,临床普及率极低。而无创诊断领域直接检出CMD的手段尚属空白。

冠脉功能学评估领域有三个重要的旗帜性团队,分别是来自比利时阿尔斯特心血管中心的Bernard De Bruyne团队、来自荷兰卡特琳娜医院的Nico Pijls团队(建立了FFR检测技术并有效推动了FFR的临床应用)和来自美国斯坦福心血管研究中心的William F. Fearon团队(建立了IMR检测技术)。现有IMR测量方法依赖药物持续负荷,且结果可能受操作者手法的影响,其可重复性存在瑕疵。因此几位教授带领团队先是开发并评估了基于连续热稀释法测算冠脉绝对血流和阻力的方法(通过冠脉内持续输注室温生理盐水诱发最大充血态),实现了不依赖操作者、无需药物持续负荷的对心肌血流和微血管阻力的直接定量评估,在保证安全性[7]的同时,其可重复性、准确性[8-10]均已被证明优于弹丸推注热稀释法所测得的IMR、CFR等参数。在此基础上,为了增加患者水平和血管水平的可比性,三位教授共同提出了MRR的概念,并初步探讨了MRR诊断CMD的Cut-off值[1,2](图4)。

图4. MRR的测量方法及诊断界值

Bernard De Bruyne教授团队除了在FFR/IMR/MRR领域持续深耕和改进之外,还是FFRct开发与应用的主要推动者之一。正因为如此,Bernard De Bruyne教授提出并尝试构建了基于CCTA的直接检出CMD的无创诊断指标MRRct。从此次发布的内容来看,这一理念无疑是可行的,其结果所展示出的应用潜力也是令人鼓舞的。事实上,填补无创诊断CMD领域空白的努力一直在进行,从Clinical Trials网站上即可检索到杭州市第一人民医院黄进宇教授团队注册的基于 CT 心肌灌注成像(CTP)的“无创性微循环阻力指数的临床研究”。笔者团队也在此前开展了基于CCTA的无创微循环阻力CT-IMR的研究工作。

从目前披露的有限信息来看,Bernard教授团队的这项工作也存在一定局限性。例如,冠心病人群单纯被定义为FFR<0.8,这部分人群中是否合并存在CMD并未详细阐明;PACIFIC研究中的腔内生理学评估并不包含乙酰胆碱激发试验和IMR、MRR检测,所定义的各个组别中是否合并血管痉挛不得而知,MRRct只做了组间比较,未找到直接对应的参考指标进行对照;功能性CMD以及结构性CMD分组的患者样本量过少,且其定义源自PET心肌灌注显像而非既往提出概念时的腔内评估指标,其结果的可靠性可能受到影响;研究中PET心肌灌注显像除了作为验证模型准确性的参照以外,还需要为MRRct的计算提供血流参数,存在简化提升的空间。当然,瑕不掩瑜,MRRct和FFRct的联合应用,将为无创性一站式评估冠状动脉大血管和微血管功能带来极大的利好,也势必会大幅提高CMD的检出率和诊治水平,值得关注和期待。

参考文献:

[1]DE BRUYNE B, PIJLS N H J, GALLINORO E, et al. Microvascular Resistance Reserve for Assessment of Coronary Microvascular Function[J]. Journal of the American College of Cardiology, 2021, 78(15): 1541–1549.

[2]DE VOS A, JANSEN T P J, VAN ’T VEER M, et al. Microvascular Resistance Reserve to Assess Microvascular Dysfunction in ANOCA Patients[J]. JACC. Cardiovascular interventions, 2023, 16(4): 470–481.

[3]JAQUET C, NAJMAN L, TALBOT H, et al. Generation of Patient-Specific Cardiac Vascular Networks: A Hybrid Image-Based and Synthetic Geometric Model[J]. IEEE transactions on bio-medical engineering, 2019, 66(4): 946–955.

[4]PAPAMANOLIS L, KIM H J, JAQUET C, et al. Myocardial Perfusion Simulation for Coronary Artery Disease: A Coupled Patient-Specific Multiscale Model[J]. Annals of Biomedical Engineering, 2021, 49(5): 1432–1447.

[5]MEJIA-RENTERIA H, TRAVIESO A, MATÍAS-GUIU J A, et al. Coronary microvascular dysfunction is associated with impaired cognitive function: the Cerebral-Coronary Connection study (C3 study)[J]. European Heart Journal, 2023, 44(2): 113–125.

[6]Ford TJ, Stanley B, Good R, et al. Stratified Medical Therapy Using Invasive Coronary Function Testing in Angina: The CorMicA Trial. J Am Coll Cardiol. 2018 Dec 11;72(23 Pt A):2841-2855.

[7]KEULARDS D C J, VAN ’T VEER M, ZELIS J M, et al. Safety of absolute coronary flow and microvascular resistance measurements by thermodilution[J]. EuroIntervention: Journal of EuroPCR in Collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology, 2021, 17(3): 229–232.

[8]XAPLANTERIS P, FOURNIER S, KEULARDS D C J, et al. Catheter-Based Measurements of Absolute Coronary Blood Flow and Microvascular Resistance: Feasibility, Safety, and Reproducibility in Humans[J]. Circulation. Cardiovascular Interventions, 2018, 11(3): e006194.

[9]PICARD F, ALANSARI O, MOGI S, et al. In vitro test-retest repeatability of invasive physiological indices to assess coronary flow[J]. Catheterization and Cardiovascular Interventions: Official Journal of the Society for Cardiac Angiography & Interventions, 2019, 94(5): 677–683.

[10]GALLINORO E, BERTOLONE D T, FERNANDEZ-PEREGRINA E, et al. Reproducibility of bolus versus continuous thermodilution for assessment of coronary microvascular function in patients with ANOCA[J]. EuroIntervention: Journal of EuroPCR in Collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology, 2023: EIJ-D-22-00772.

点评专家

张志辉 教授

陆军军医大学第一附属医院(重庆西南医院)心血管内科主任,博士生导师,享受军队优秀专业技术人才岗位津贴,国防优秀青年人才基金获得者,陆军科技英才,重庆英才•创新领军人才。兼任中华医学会心血管病学分会大血管组委员、中国医师协会心血管内科医师分会委员兼结构学组委员、中国人体健康科技促进会结构性心脏病专委会副主任委员、重庆市医学会心血管病专委会副主任委员/心血管病介入与影像学组组长等学术任职。擅长冠心病介入治疗及其基础、临床研究,临床特色为冠心病精准诊疗和心脏瓣膜病介入治疗。牵头成立了西南区域首个CT-FFR分析中心和人工智能冠脉影像生理评估中心,主持开展了基于FFR/CT-FFR/QFR/IMR/AMR的冠状动脉生理评估、经导管主动脉瓣植入术等临床新技术。先后获重庆市科技进步一等奖2项,军队医疗成果二等奖1项。主持国家自然科学基金、军队重点项目、重庆市重点项目等各级课题10余项。创建了代谢生物钟专业数据库“Circa Met DB”。以第一/通讯作者发表SCI论著20余篇(Top期刊5篇,最高影响因子20.808),执笔及参与制定行业专家共识5部,副主编专著2部,参编7部。

钱钢镇

陆军军医大学第一附属医院(重庆西南医院)心血管内科专业型硕士研究生在读,目前从事冠脉腔内生理学及无创影像学相关临床研究。曾获第六届全国高等医学院校大学生临床技能竞赛总决赛特等奖、第五届重庆市住院医师规范化培训临床技能竞赛特等奖、中国大学生医学技术技能大赛优秀选手。发表SCI收录论文1篇。

晏露 博士

陆军军医大学第一附属医院(重庆西南医院)心血管内科主治医师。医学博士,毕业于北京协和医学院。以第一作者发表SCI论文6篇及中文核心期刊3篇,JTIM青年编委。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言