Cell子刊:中山大学陈海涛等多团队合作揭示了人类遗传学和肿瘤内微生物群在结直肠癌进展中的相互作用!

2025-05-03 iNature iNature 发表于陕西省

该研究揭示了人类遗传学和肿瘤内微生物群在结直肠癌进展中的相互作用。

肿瘤内微生物群在癌症进展中起着至关重要的作用。然而,宿主遗传和肿瘤内微生物群之间的关系,以及它们在结直肠癌(CRC)进展中的相互作用,仍然不清楚。

2025年4月29日,中山大学陈海涛、周家铭、中国科学院广州生物医药与健康研究院吴柏星、香港大学那溶共同通讯在Cell Host & Microbe在线发表题为“An interplay between human genetics and intratumoral microbiota in the progression of colorectal cancer”的研究论文,该研究揭示了人类遗传学和肿瘤内微生物群在结直肠癌进展中的相互作用。

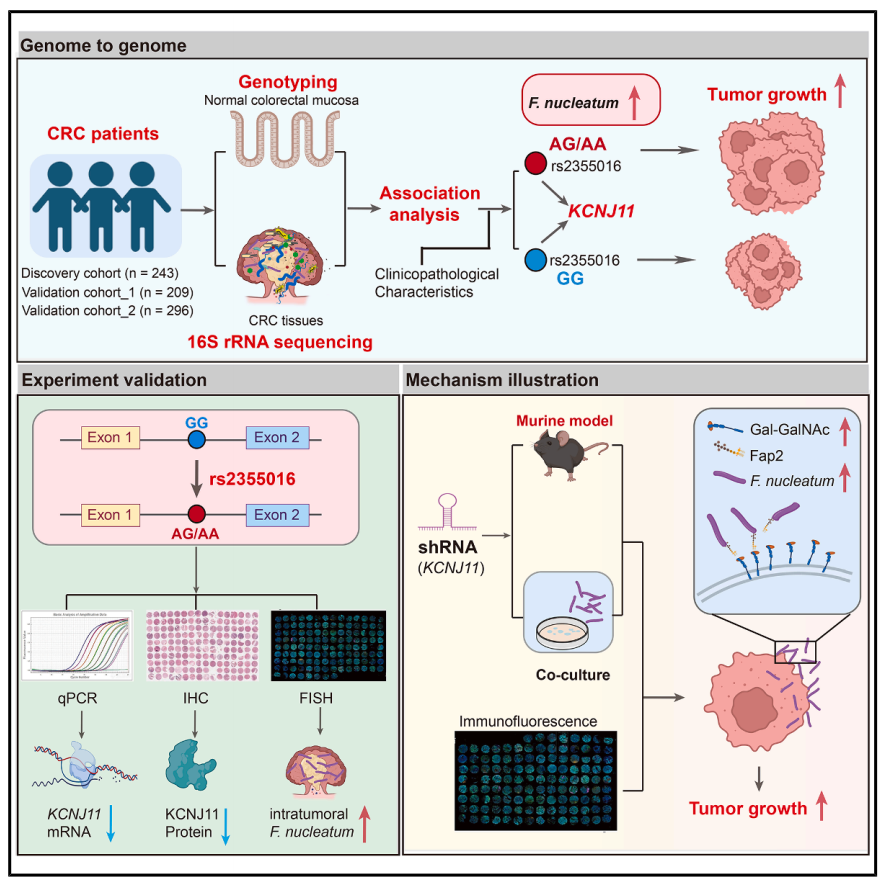

该研究通过三个队列的748名中国结直肠癌患者,发现位于ATP敏感内向整流钾通道11 (KCNJ11)内含子的单核苷酸多态性(SNP) rs2355016与梭杆菌属的丰度显著相关。与rs2355016 GG基因型相比,携带A等位基因的患者表现出KCNJ11的下调和梭杆菌的富集,这对应于加速的增殖和进展。KCNJ11的低表达可以增加CRC细胞表面上半乳糖-N-乙酰基-D-半乳糖胺(Gal-GalNAc)的水平,从而促进来自具核梭状芽孢杆菌的Fap2蛋白与Gal-GalNAc的结合。这进一步增强了具核梭状芽孢杆菌的粘附和侵袭,并促进了CRC的生长。该研究探索了结直肠癌患者肿瘤内微生物群和SNPs之间的相互作用,增强了人们对结直肠癌增殖的理解。

迄今为止,大多数提出的癌症微生物关系都集中在粪便微生物区系。然而,新出现的证据表明,肿瘤内微生物区系存在,并在癌症进展中发挥重要作用。微生物群可能通过粘膜破坏、从邻近组织迁移或血源性入侵来定居肿瘤组织。它们可以通过各种机制影响癌症进展,如诱导基因组不稳定性和突变、影响表观遗传修饰、调节代谢、激活入侵和转移以及影响免疫功能。一项涵盖七种肿瘤类型的大规模微生物组研究显示,不同类型的癌症中肿瘤内微生物群的组成存在显著差异。在结肠直肠癌(colorectal cancer,CRC)中,Lactococcus, Bacteroides, Fusobacterium, Prevotella和Streptococcus均被发现,在这些肿瘤内微生物群中,具核梭杆菌(具核梭杆菌)引起了相当大的关注,并已显示出促进CRC的发展和转移,以及抑制治疗的有效性。

关于遗传性的研究表明,人类遗传可能占肠道微生物群变异的1.9%-8.1%。几项基于人群的健康个体研究表明,肠道微生物群的功能和结构可以单独通过宿主遗传或通过与饮食的相互作用来调节。例如,位于LCT基因中的SNP可能会显著影响健康个体中双歧杆菌的丰度。 这些关联还受到以牛奶为基础的饮食摄入的进一步调节。虽然研究主要集中在人类遗传和肠道微生物群之间的联系,但人类遗传对肿瘤内微生物群的影响,尤其是在CRC患者中,仍在很大程度上未经探索。

机理模式图(图源自Cell Host & Microbe)

为了阐明人类遗传学对肿瘤内微生物群的影响,该研究系统地评估了宿主遗传学和结直肠癌患者肿瘤内微生物群的关系。研究显示,位于ATP敏感内向整流钾通道11 (KCNJ11)基因内含子区域的SNP rs2355016与结直肠癌组织中具核梭状芽孢杆菌的丰度显著相关。表达数量性状位点(eQTL)分析和蛋白质数量性状位点(pQTL)分析表明,SNP rs2355016可以下调CRC细胞中KCNJ11的水平,这可以进一步增强肿瘤细胞表面半乳糖-N-乙酰-d-半乳糖胺(Gal-GalNAc)的表达。通过与Fap2相互作用,上调的Gal-GalNAc促进具核梭状芽孢杆菌的粘附和侵袭,最终促进结直肠癌的生长。这项研究加深了人们对宿主-微生物群相互作用的复杂性质的理解,并为肿瘤内微生物群在其他癌症中的作用提供了见解。

参考信息:

https://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(25)00136-2

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#结直肠癌# #肿瘤内微生物群#

11