Adv Sci:浙江大学余路阳等团队合作发现人羊膜上皮干细胞促进实验性结肠炎的结肠恢复

2024-10-14 iNature iNature 发表于上海

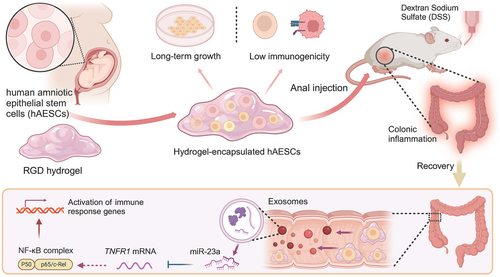

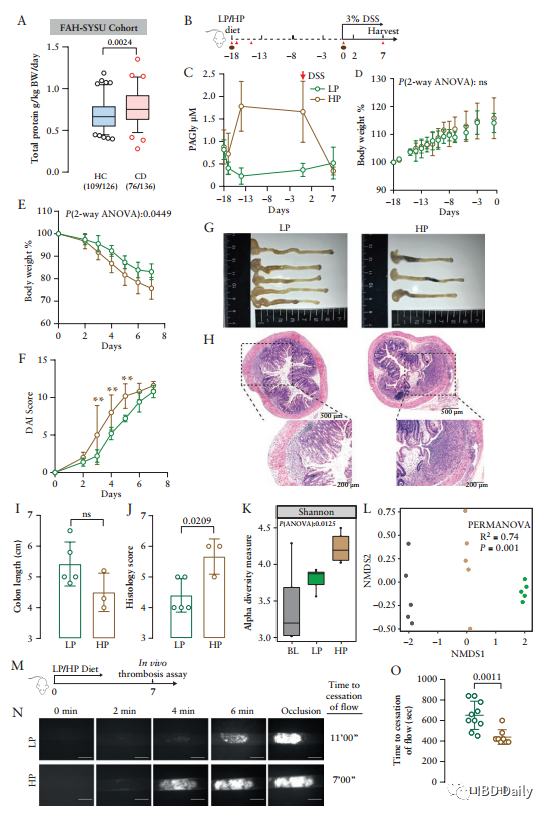

该研究中,证明了将它们封装在水凝胶中并通过肛门注射给药可增强由葡聚糖硫酸钠诱导的小鼠结肠炎模型在恢复期结肠粘膜屏障修复。

炎症性肠病(IBD),包括溃疡性结肠炎和克罗恩病,表现为慢性肠道炎症,伴有衰弱症状,给全球医疗保健带来沉重负担。此外,目前主要针对炎症的疗法可能导致免疫抑制相关的并发症。人羊膜上皮干细胞(hAESC)具有低免疫原性和伦理可接受性,已作为潜在治疗方法受到关注。

2024年10月8日,浙江大学余路阳及Wei Xiyang共同通讯在Advanced Science 在线发表题为“Human Amniotic Epithelial Stem Cells Promote Colonic Recovery in Experimental Colitis via Exosomal MiR-23a–TNFR1–NF-κB Signaling”的研究论文。该研究中,证明了将它们封装在水凝胶中并通过肛门注射给药可增强由葡聚糖硫酸钠诱导的小鼠结肠炎模型在恢复期结肠粘膜屏障修复。

潜在机制涉及从富含microRNA-23a-3p的hAESC释放外泌体,其在转录后降低肿瘤坏死因子受体1的表达,抑制结肠上皮细胞中的核因子-κB通路,从而在炎症中发挥关键作用。这种新方法通过恢复肠道上皮稳态而没有免疫抑制疗法相关风险,显示出治疗IBD的潜力。此外,该方法提供了一种替代策略,可以靶向与炎症有关的关键分子通路,并使用hAESC及其分泌的外泌体促进肠道屏障功能。总体而言,这项研究提供了有效治疗IBD的关键见解,满足了患者未满足的需求,并减轻了相关的医疗负担。

炎症性肠病(IBD)的特征是胃肠道持续炎症和反复发作的症状,例如腹痛、腹泻、贫血和体重减轻。IBD的发病与异常的免疫反应有关,其特点是病原体抵抗力受损、免疫细胞募集到固有层以及促炎细胞因子的过度释放。这些因素共同导致肠上皮损伤,损害肠道屏障的完整性。肠上皮屏障的损伤或功能障碍进一步加剧肠道炎症,导致溃疡形成和各种并发症,例如纤维化和瘘管。

目前IBD的治疗策略主要侧重于通过非特异性抑制免疫系统或针对参与炎症的特定分子来减少炎症。然而,由于长期免疫抑制治疗存在潜在风险,这些策略可能会增加对其他感染和恶性肿瘤的易感性。因此,IBD治疗需要不采用免疫抑制的肠上皮修复新策略。

为研究精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸(RGD)水凝胶包裹的人类羊膜上皮干细胞(hAESC)对葡聚糖硫酸钠(DSS)诱发的结肠炎模型小鼠的治疗效果而开展的总体实验设计的示意图。(图源自Advanced Science )

最近,再生医学和细胞疗法已成为IBD治疗的有希望的选择。具体而言,人类羊膜上皮干细胞(hAESC)在临床前和临床研究中都引起了关注。hAESC来源于人羊膜,具有多种有益特性,例如低免疫原性、无致瘤性、易于获取和高度伦理可接受性。各种动物研究表明hAESC对炎症相关损伤具有治疗潜力,包括脊髓损伤、肺损伤、肝损伤、急性肾衰竭、伤口愈合、压疮和宫内粘连。

在本研究中,作者旨在使用葡聚糖硫酸钠(DSS)诱导的小鼠结肠炎模型研究hAESC对结肠炎的治疗潜力,该模型与人类IBD的关键方面非常相似(方案1)。作者发现hAESC通过释放外泌体微小RNA(miR)-23a-3p表现出修复特性,该miR-23a-3p转移到受体细胞后,通过肿瘤坏死因子(TNF)/TNF受体1(TNFR1)/核因子(NF)-κB通路恢复炎症下的肠上皮功能。

参考消息:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202401429

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#结肠炎# #人羊膜上皮干细胞#

61