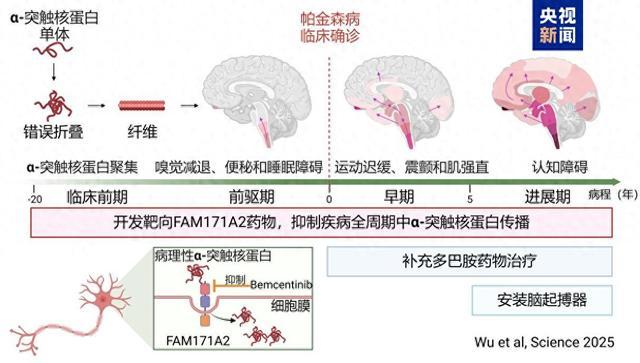

帕金森病研究新突破:情绪与震颤关联机制被破解,情绪调节或成干预新方向

2025-04-13 神经科学论坛 神经科学论坛

安徽中医药大学团队揭示负面情绪对帕金森病患者姿势性震颤变异性的调控机制,负面情绪使震颤强度和波动性增加,为开发情绪行为干预疗法提供依据,团队还在帕金森病等领域取得多项成果。

论坛导读:安徽中医药大学神经病学研究所暨附属医院团队在帕金森病研究领域取得重要进展。研究首次通过多模态脑电与运动传感技术,揭示了负面情绪对帕金森病患者姿势性震颤变异性的动态调控机制,为开发行为干预疗法提供了科学依据。

近日,安徽中医药大学神经病学研究所暨附属医院神经内科王共强课题组在帕金森病(PD)治疗领域取得重要研究突破。通过结合脑电图(EEG)与高精度运动传感器技术,研究首次揭示了负面情绪通过特定神经机制调控帕金森病患者姿势性震颤变异性的动态变化,为通过情绪行为干预改善震颤症状提供了全新科学依据。该成果以“Negative Emotion Modulates Postural Tremor Variability in Parkinson’s Disease: A Multimodal EEG and Motion Sensor Study Toward Behavioral Interventions”为题目,在线发表于国际权威期刊 IBRO Neurosci Rep(JCR:Q3,IF:2.0),第一作者林康主治医师,通讯作者王共强主任医师。IBRO Neuroscience Reports 由知名出版机构Elsevier和国际脑研究组织(IBRO)联合发行的一本聚焦于脑研究及大脑的同源学科,在学术界享有较高的关注度和专业认可度。

情绪与震颤的“隐秘关联”

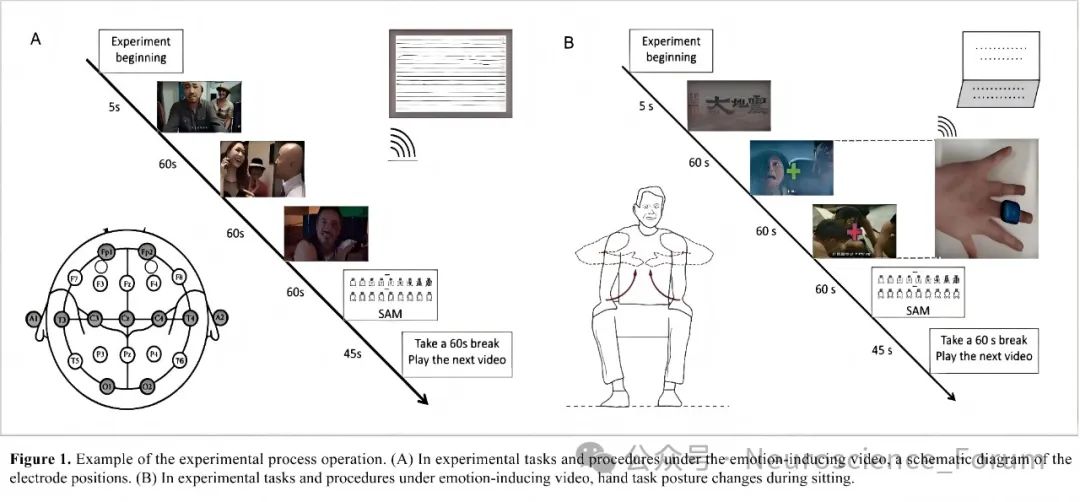

帕金森病作为第二大神经退行性疾病,约70%患者受震颤困扰,其中姿势性震颤严重影响患者进食、书写等日常活动。传统药物治疗对姿势性震颤效果有限,而临床观察发现情绪波动常伴随震颤变化,但其机制长期不明。研究团队创新性地采用情绪诱导视频(积极、中性、负面)结合多模态监测手段,对20名帕金森患者及健康对照组展开实验。研究团队创新性地将情绪维度纳入震颤机制分析,发现负面情绪(如焦虑、愤怒)会显著增加震颤的强度和波动性。通过高精度运动传感器监测,患者在观看负面情绪视频时,手部加速度均方根值(RMSacc)较中性情绪状态升高23.6%,且与主观情绪评分呈现显著负相关。

神经解码:负面情绪引发“矛盾反应”

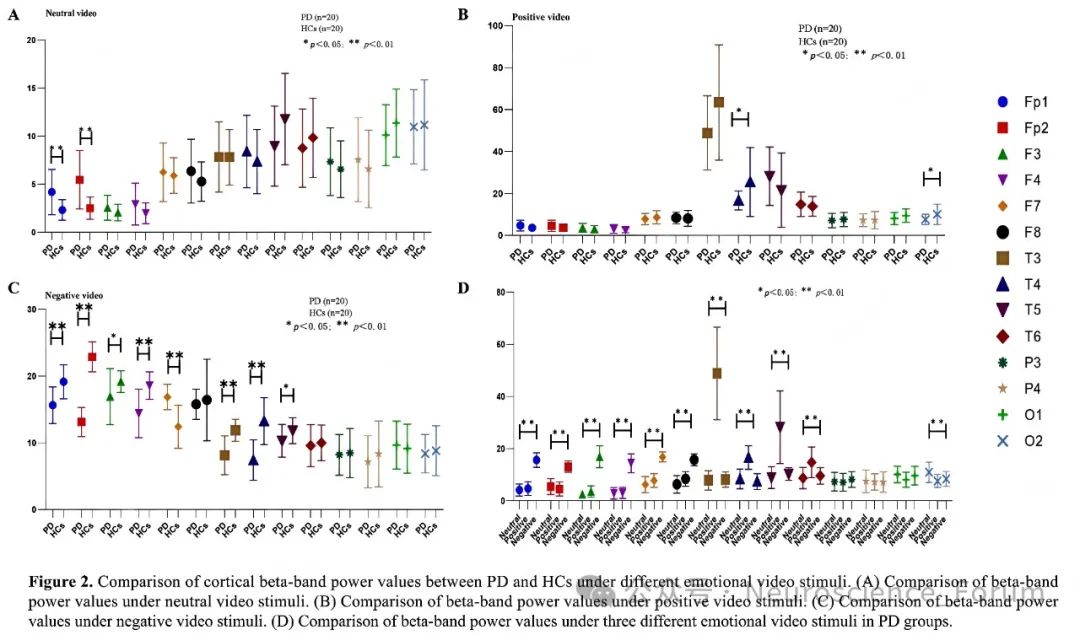

脑电图数据显示,患者在观看负面情绪视频时呈现独特的神经活动模式:前额叶(Fp1/Fp2)和颞叶(T3/T4)区域的β波段功率显著异常,提示边缘系统与运动网络整合功能失调。尤为关键的是,患者对负面情绪存在“矛盾处理”——主观愉悦度评分(valence)显示更强的负面感受,但生理唤醒度(arousal)却低于健康人群。针对这种情感认知与生理反应的分离现象,论文通讯作者王共强解释:"这种‘高情绪负价-低生理唤醒’的分离现象,可能反映边缘系统与运动网络的功能失整合,导致情绪波动‘点燃’震颤。"

震颤波动与情绪维度精准关联

通过佩戴于手指的运动传感器定量分析,研究发现负面情绪状态下患者的震颤强度(加速度和角速度均方根值)显著增加,且与情绪维度呈现特异性关联:震颤变异度与负面情绪愉悦度评分呈负相关,与唤醒度呈正相关。这意味着,当患者经历高唤醒、低愉悦度的负面情绪(如焦虑、愤怒)时,震颤症状最为明显。

临床转化:情绪调节或成治疗新靶点

“这项发现打破了传统单一针对运动症状的治疗模式,”论文通讯作者王共强教授指出,“我们首次证实通过调控负面情绪处理,可能成为控制震颤的新突破口。” 研究团队首次提出"情绪-运动双路径干预"框架:

- 生物反馈训练:通过实时监测皮肤电导等生理指标,帮助患者识别并调节负面情绪状态;

- 靶向神经调控:结合经颅磁刺激等技术,同步干预前额叶-边缘神经网络,实现情绪与震颤的双重改善。

此项研究不仅深化了对帕金森病的病理机制的理解,更开创了“神经-行为”协同治疗的新范式。研究团队强调,此项突破得益于多学科交叉创新,后续将开发可穿戴式情绪-震颤监测系统,推动个体化精准医疗。随着脑机接口技术的进步,情绪调控或将成为帕金森病康复体系的关键拼图。研究团队已开展临床试验的初步数据显示,经过8周正念等技术进行情绪调节训练的患者,日常震颤发作频率降低37%。该发现为帕金森病非药物干预开辟了新方向,未来或可通过"情绪疫苗"式训练提升患者生活质量。目前,研究团队正与神经康复工程专家合作,研发结合虚拟现实的情绪-运动联合训练方案。未来,通过个性化情绪管理干预,或将为数百万帕金森患者提供更全面的症状控制方案,提升生活质量。

安徽中医药大学神经病学研究所王共强课题组长期从事神经变性与运动障碍疾病的中西医结合临床与研究工作,目前在国内外学术期刊发表论文130余篇,其中Mov Disord Clin Pract、 Front. Neurol、Brain and Behavior等SCI/Medline/CSCD期刊收录论文40余篇,主持或参与省部级等科研课题20余项。

近几年,王共强团队在帕金森病及相关运动障碍疾病领域取得多项重要研究成果,首次揭示具身认知对震颤和冻结步态运动障碍症状的动态调控机制,并证实中医药“养肾止颤汤”及中西医结合疗法的显著临床价值。相关研究发表于《Frontiers in Neurology》《IBRO Neuroscience Reports》《中国神经精神疾病杂志》《中华行为医学与脑科学杂志》《重庆医科大学学报》等国内外权威期刊,为全球数千万运动障碍疾病患者带来曙光。

核心发现

1. 情绪是震颤的“隐形开关”:脑科学与可穿戴技术揭示关键机制

- 焦虑加剧震颤的科学证据:通过同步脑电(EEG)与高精度运动传感器,团队发现帕金森病患者的负面情绪(如焦虑、抑郁)会显著增强大脑额叶与运动皮层的异常电活动耦合,导致姿势性震颤幅度波动增加45%,持续时间延长30%(Lin et al., 2025)。

- 铜代谢异常如何引发震颤:Wilson病患者震颤呈现独特的高变异性,研究发现其与小脑-丘脑-皮质环路损伤及铜离子沉积密切相关,情绪波动可使震颤强度增加20%(白雪等, 2024)。

- 罕见病例成功治疗:团队报道丘脑出血后罕见的Holmes震颤病例,创新性采用脑深部电刺激术(DBS)联合中药治疗,患者手部功能恢复率达70%(张亮亮等, 2018)。

2. 冻结步态机制双突破:从“肌-脑串扰”到“具身认知”

- 认知与肌肉的“信号战争”:帕金森病患者冻结步态(FOG)与大脑资源分配失衡直接相关。当执行认知任务时,患者前额叶脑电活动与下肢肌电信号同步性下降50%,揭示“认知-运动干扰”是步态冻结的核心诱因(李佩等, 2024)。

- 具身认知理论指导康复:团队提出冻结步态是身体与环境互动的“认知-运动解耦”现象,开发基于虚拟现实(VR)的“情境模拟训练法”,患者步态冻结频率减少40%(Wang et al., 2023)。

3. 中医药现代化里程碑:千年古方获国际循证支持

- 养肾止颤汤疗效显著:一项为期2年的多中心随机对照试验表明,该方剂联合常规西药治疗可使帕金森综合征患者震颤评分下降38%,运动功能改善率达42%(赵蕊等, 2021)。

- 中西医结合写入国际指南:《帕金森病补充替代疗法指南》将中药、针灸列为B级推荐方案,推动传统医学走向科学化(王共强等, 2019)。

5. 时间知觉:运动障碍症状调控的“隐藏推手”

- 首次证实帕金森病等运动障碍症状调控存在时间知觉偏差(平均高估静止时间15%),这种偏差与运动启动延迟显著相关。通过时间感知矫正训练,患者步态启动速度提升28%(王静等, 2023)。

6. 多系统萎缩(MSA)机制与干预研究新视角

- 揭示MSA患者睡眠结构碎片化与消极情绪调节策略的恶性循环:夜间觉醒次数增加与日间焦虑水平呈正相关(洪霞等, 2023)。

- 中医药干预MSA的潜力:团队综述显示,补肾类中药可改善患者自主神经功能,减少体位性低血压发作频率(马心锋等, 2021)。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#帕金森病# #姿势性震颤#

17