关注企鹅病:脊髓小脑性共济失调(SCA)

2024-11-17 神经科学论坛 神经科学论坛 发表于上海

本文介绍脊髓小脑性共济失调(SCA),是中枢神经系统慢性遗传病,具高度遗传异质性,我国多见亚型有 SCA3 等,临床症状多,目前治疗以对症支持为主,最新治疗方法尚处试验阶段。

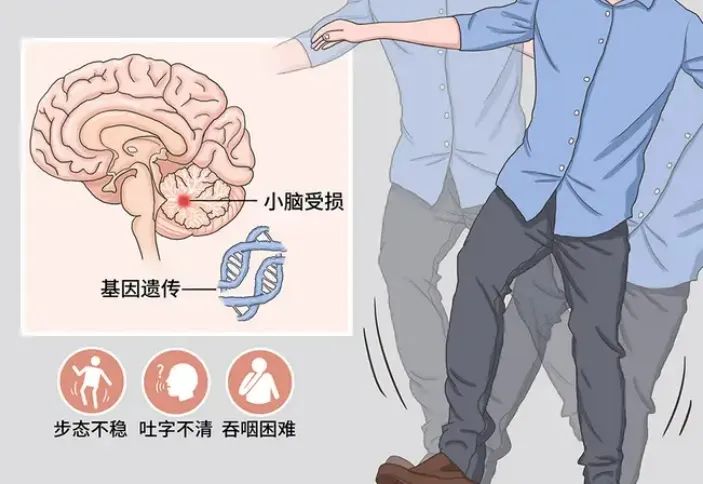

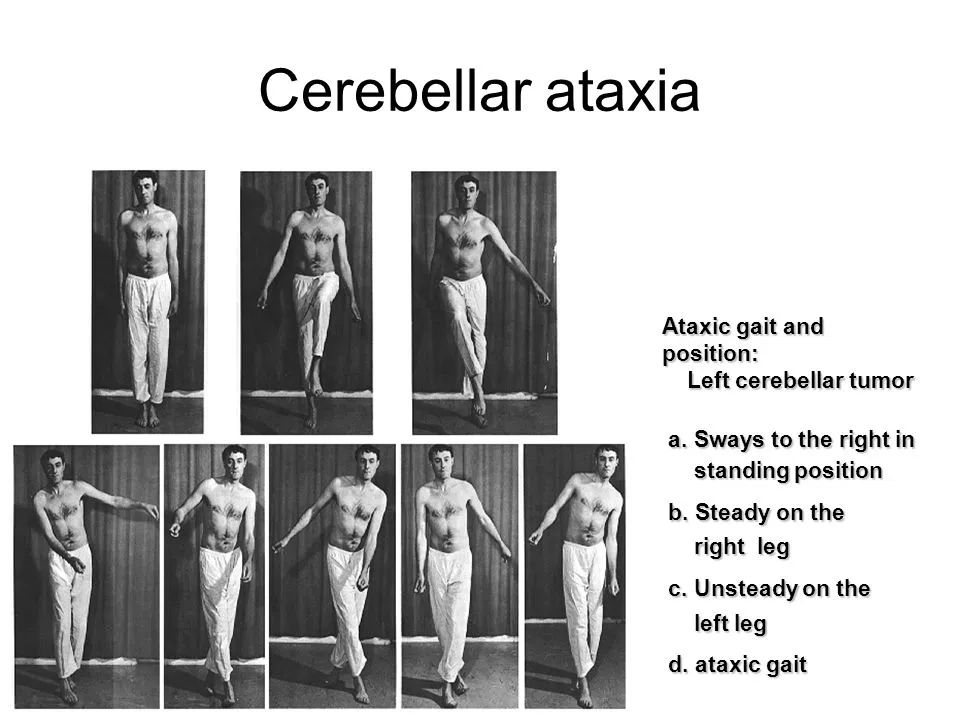

论坛导读:脊髓小脑性共济失调(spinocerebellar ataxia,SCA),又称小脑萎缩症,是一种以小脑性共济失调和脑干损害为主的中枢神经系统慢性病变遗传病,将导致患者行走动作摇摇晃晃,因此亦被形象地称为"企鹅家族”,严重时会危及患者的生命。小脑是人体重要的器官,控制身体和四肢的肌肉协调、走路时身体的平衡、动作的平顺、说话的清晰度、吞咽的顺畅及眼球的运转等。SCA是常染色体显性遗传小脑共济失调(autosomal dominant cerebellar ataxia,ADCA)的主要类型,具有高度遗传异质性,多在20岁至50岁青壮年时期发病,病程可长达二十年,病患由发病初期的口齿不清、行动跌跌撞撞,到末期吞咽困难,终至卧床、插鼻胃管,生活无法自理。SCA归因于50多个基因的致病性变异,其中至少14个基因被病理性重复扩增破坏。

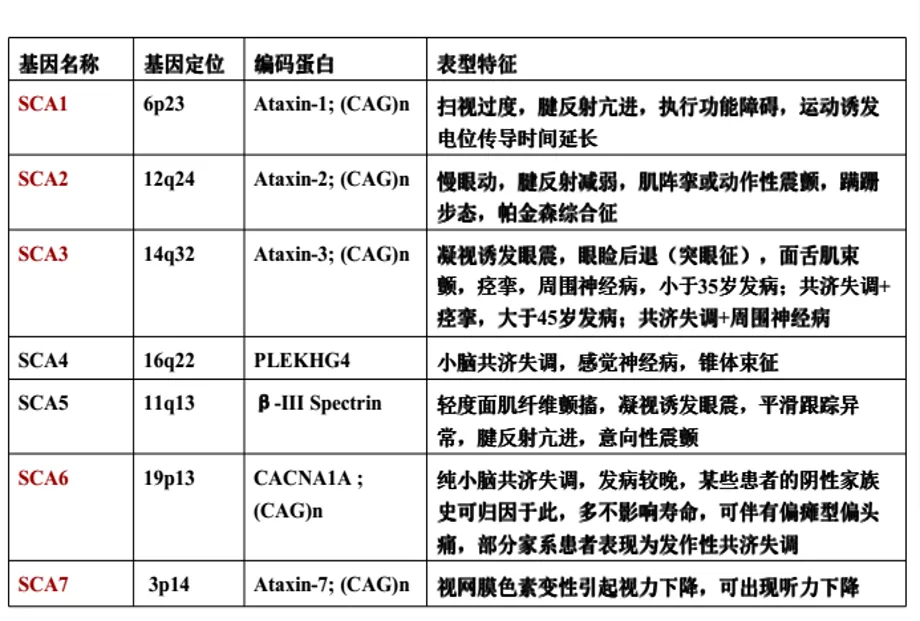

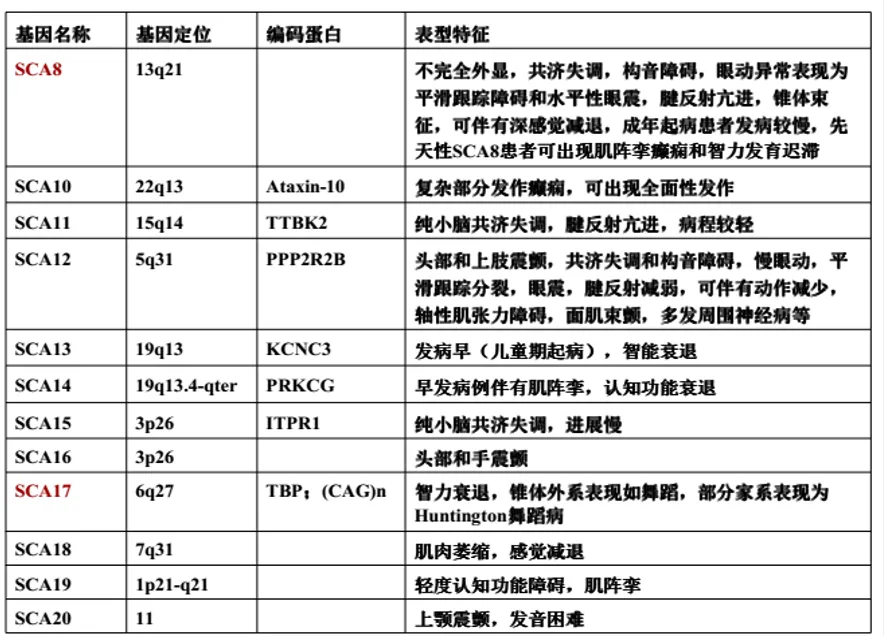

2018年,国家卫生健康委员会公布了《第一批罕见病目录》,SCA位列第111位。目前SCA的致病基因已发现数十种SCA致病基因,可根据遗传类型进行分类:(1)常染色体显性SCA致病基因;(2)常染色体隐性SCA致病基因;(3)X连锁SCA致病基因。我国目前最多见的亚型为SCA3,占51.1%到72.5%,其次是SCA2、SCA1、SCA6、SCA7。SCA常见的临床症状包括逐渐进展的步态、肢体进行性共济失调,构音障碍,眼球运动障碍三大主征,可伴有周围神经病、视网膜色素变性、锥体束征、锥体外束征、认知障碍、精神行为异常及癫痫发作等。

目前SCA最新的治疗方法,主要集中在基因治疗和干细胞治疗两个方面。但这两个方面的研究或治疗,目前主要集中在临床试验或者是动物实验水平。目前尚无能有效阻止或减缓SCA进展的治疗方法,临床主要以对症支持治疗为主。SCA的治疗是涉及多学科的综合治疗,每种SCA都需要特定的治疗方案。

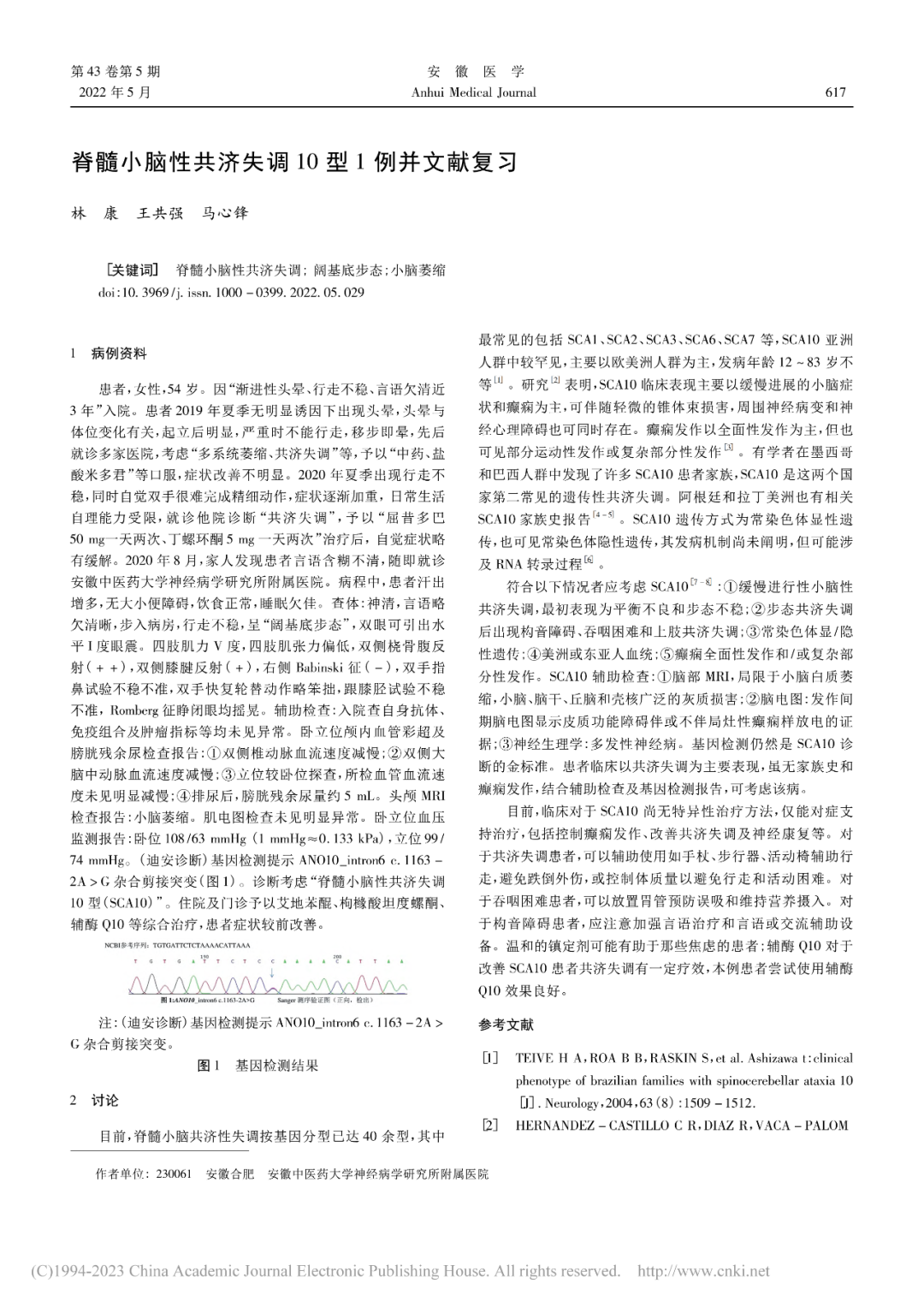

原文索引:林康,王共强,马心锋.脊髓小脑性共济失调10型1例并文献复习[J].安徽医学,2022,43(05):617-618.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#遗传异质性# #脊髓小脑性共济失调#

42