儿茶酚胺类药越用越多,越用越不好使?

2024-10-30 麻醉MedicalGroup 麻醉MedicalGroup 发表于上海

体外循环后急性心肌功能障碍用儿茶酚胺治疗可能失效,因多种机制致受体变化影响其作用,新生儿心脏反应有特点,研究为限制儿茶酚胺剂量提供依据,介绍相关策略。

在临床工作中,大家是否都发现了一个“怪象”:本来升压效果很好的血管活性药突然不那么好使了,而且量越来越大。这是怎么回事呢?

看完下面这段内容,大家一定会恍然大悟:

急性心肌功能障碍,有时在体外循环后出现,并且通常需要使用儿茶酚胺类药物来治疗。这些药物有时无效,尤其是在逐步增加剂量时。儿童心房β肾上腺素受体数目和亚型分布不受体外循环手术的影响,然而,体外循环术后异丙肾上腺素对腺苷酸环化酶的激活显著降低。

β 受体从激活型 G蛋白-腺苷酸环化酶复合体中解偶联。中或高剂量儿茶酚胺应用数分钟后可能出现受体脱敏,这是由于增加的cAMP浓度导致G蛋白解偶联。

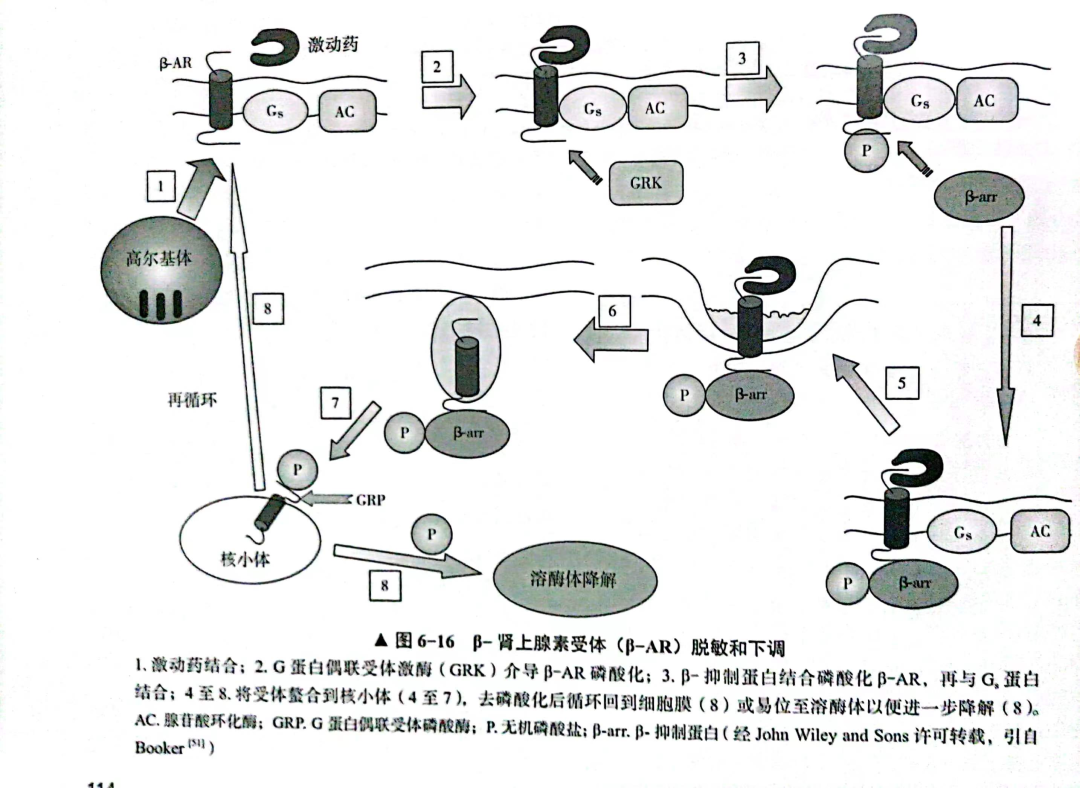

大剂量儿茶酚胺给药仅几分钟后,可能会因螯合而使磷酸化的肾上腺素受体失活。这些受体通过内吞作用被螯合,该过程涉及β-抑制蛋白,β-抑制蛋白与受体结合形成一种被称为网格蛋白的肌膜蛋白(图6-16)。

这些被螯合的受体要么被循环回到细胞膜表面,要么被溶酶体破坏。受体的这种永久破坏和降解发生于儿茶酚胺暴露后数小时,并且伴随着mRNA和受体蛋白合成的降低,导致肾上腺素受体浓度持续降低,减少外源性儿茶酚胺而得以逆转螯合,但其速度与合成新受体相似。

新生儿心脏对急性或长期应用儿茶酚胺可能表现出不同的反应。新生动物模型显示,不同于受体脱敏,其β肾上腺素受体反应增强,腺苷酸环化酶活性也增加受体脱敏现象发生在发育后期。目前,还不清楚这些数据对人类的具体影响。

儿茶酚胺类治疗也可增加Gi蛋白亚单位浓度,从而降低β肾上腺素受体敏感性。大鼠和犬的模型已证实该治疗可致Gs/Gi值相对降低。新生大鼠心肌细胞也表现出儿茶酚胺诱导的受体脱敏作用,长期暴露于去甲肾上腺素可引起细胞膜上功能性L型Ca2+通道基数上调。连续暴露可致L型Ca2+通道mRNA减少至对照值的50%。

长期给予去甲肾上腺素可降低犬的肌质网钙泵密度。

最后,成年或新生大鼠心肌细胞暴露于高浓度儿茶酚胺24h,可致心肌细胞凋亡增加,这是一种基因介导的细胞程序性死亡和清除的能量依赖机制。这种效应在成熟心肌中通过β肾上腺素受体介导,而新生心肌则通过a受体介导。

对急性心肌功能障碍患者,以上研究为限制其使用儿茶酚胺类药物的剂量和持续时间提供了理论依据。

显然,对于血流动力学不稳定的体外循环患者撤机时,这很难实现。限制儿茶酚胺剂量的策略有;低剂量儿茶酚胺和磷酸二酯酶抑制药复合应用,以及添加糖皮质激素、三碘甲状腺原氨酸和血管加压素。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

长期给予去甲肾上腺素可降低犬的肌质网钙泵密度。

53

#儿茶酚胺# #急性心肌功能障碍#

68