Hepatology:华中科技大学刘梅/田德安揭示肝内Treg功能损伤致自身免疫性肝炎发生机制

2025-06-13 iNature iNature 发表于上海

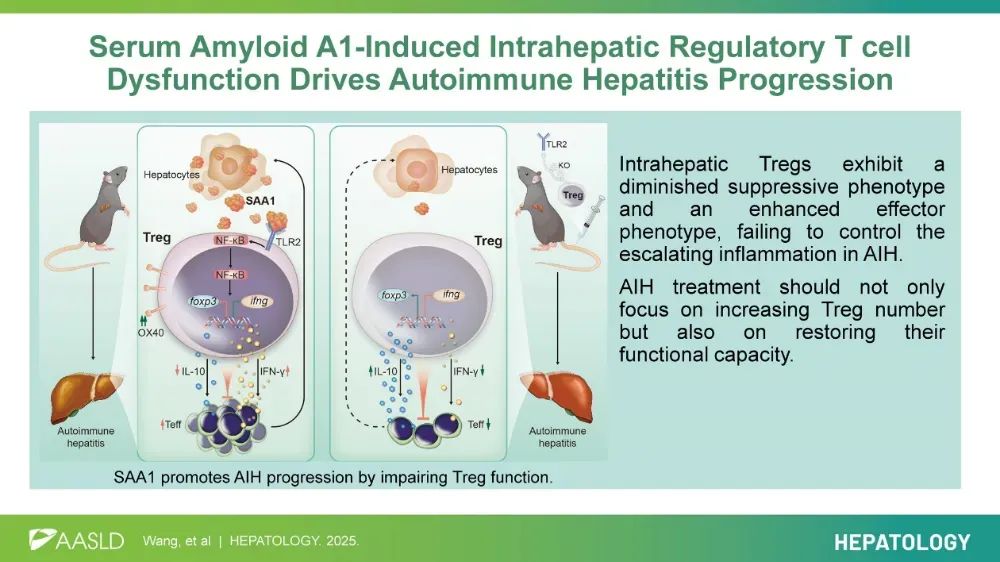

该研发现尽管AIH疾病进展过程中肝内Tregs数量不断增加,但其功能却显著受损,未能有效抑制效应T细胞的激活和炎症反应。

自身免疫性肝炎(AIH)是一种以免疫介导的肝细胞损伤为特征的慢性肝病,当前治疗主要依赖激素,疗效有限且复发率高。

2025年6月9日,华中科技大学同济医学院附属同济医院消化内科王涵医生为第一作者,田德安教授和刘梅教授为共同通讯作者,在《Hepatology》在线发表题为“Serum Amyloid A1-Induced Intrahepatic Regulatory T cell Dysfunction Drives Autoimmune Hepatitis Progression”的研究论文。该研发现尽管AIH疾病进展过程中肝内Tregs数量不断增加,但其功能却显著受损,未能有效抑制效应T细胞的激活和炎症反应。而外周Tregs仍维持正常免疫抑制能力,提示肝内微环境对Tregs功能具有特异性干扰。

自身免疫性肝炎(AIH)的发病机制尚未完全阐明,临床治疗主要依赖糖皮质激素和免疫抑制剂。然而,现有治疗手段存在诸多局限,如缓解率有限、停药易复发以及长期使用激素所带来的副作用,亟需开发更具靶向性和安全性的免疫干预策略。

调节性T细胞(Tregs)是维持免疫耐受、抑制自身免疫反应的关键免疫细胞,在多种自身免疫性疾病中发挥保护作用,因此被视为AIH潜在的治疗靶点。然而,Tregs在AIH发病过程中的具体作用和功能状态仍未明确,尚缺乏系统性的机制研究。

本研究基于新型CYP2D6水合动力学注射法建立AIH小鼠模型,在体内成功再现了AIH患者肝组织的典型病理特征,包括界面性肝炎、“玫瑰花环”样结构、大量淋巴细胞浸润等。此外,模型小鼠还表现出自身抗体产生、肝组织慢性纤维化及持续性慢性炎症,充分体现了该模型在病理形态、免疫应答及疾病演变过程中的高度一致性和稳定性,是深入研究AIH发病机制及干预策略可靠的动物基础。

进一步通过10× Genomics单细胞转录组测序分析,研究发现AIH小鼠肝脏中Treg细胞在疾病状态下呈特异性活化特征,并高表达共刺激受体OX40,这一分子已被证实在多种炎症环境中可介导Treg功能受损,提示其是导致Treg失效的重要机制之一。与此同时,肝内Tregs不仅出现免疫抑制功能相关因子(如IL-10)表达水平的显著下调,还伴随促炎因子(如IFN-γ)的异常上调,呈现出由经典的免疫抑制表型向促炎效应型转化的趋势,表明其已失去调控免疫平衡的能力,反而可能参与炎症放大过程。

机制研究通过蛋白质组学分析发现,AIH小鼠肝脏中血清淀粉样蛋白A1(SAA1)水平显著升高。体内外实验显示,SAA1可诱导Tregs免疫抑制能力下降,并促使其分泌炎症因子,提示其在Treg功能失调中可能发挥关键作用。采用AAV8介导的shRNA实现肝特异性SAA1敲低后,Tregs功能得以恢复,肝脏炎症和纤维化显著缓解。

功能验证表明,SAA1通过与Treg表面的Toll样受体2(TLR2)结合介导其免疫抑制功能障碍。尽管过继转移野生型Tregs无法显著改善AIH病情,但转移TLR2缺失的Tregs则可有效抑制炎症反应、减轻肝损伤,进一步证实了SAA1-TLR2轴在调控肝内Treg功能及AIH进展中的关键作用。

本研究系统阐明了Treg功能障碍在AIH发病过程中的关键作用及其分子机制,强调AIH的治疗策略应超越单纯的Treg数量补充,更加关注其功能的恢复与重建。研究同时提出,SAA1-TLR2信号轴可能成为未来精准干预AIH的重要治疗靶点。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#自身免疫性肝炎# #Treg#

23 举报