“他从出生起就离不开输血”——医生一查,这不是普通贫血,而是一种“遗传铁牢”!

2025-06-27 梅斯罕见新前沿 MedSci原创 发表于上海

3 岁小浩患重型 β 地中海贫血,因遗传缺陷致血红蛋白异常,需规律输血排铁,唯一根治希望为骨髓移植。该病属隐性遗传病,早期诊断及长期管理重要,基因治疗有进展。

3岁的小浩(化名)看上去比同龄孩子瘦小、脸色蜡黄,父母总说他“体质差”“太挑食”,一感冒就反复发烧,体力也比别人差。可最让家人担心的是——他的脸越来越“怪”了:额头鼓鼓的、颧骨突出、鼻梁塌陷,像是慢慢变了样。从一岁开始,小浩就因严重贫血多次入院,几乎每两三周就要输一次血,医生最初以为是缺铁性贫血,可无论怎么补铁,血红蛋白总是起不来。

一次偶然的基因检查,终于揭开谜底——小浩患的是重型β地中海贫血,一种因遗传缺陷导致的严重慢性溶血性贫血。这是从出生起就注定的“血液工厂失灵”,靠自身根本造不出正常的血红蛋白。

医生告诉家属:如果不依靠规律输血与排铁治疗,这样的孩子会因严重贫血、脾肿大、骨骼畸形、心衰等并发症而逐渐走向衰竭。而唯一可能根治的希望,就是骨髓移植,但这背后还有配型、费用、并发症等重重难关……

什么是重型地中海贫血症?

重型地中海贫血症(Thalassemia major),又名重型海洋性贫血,库利氏贫血,是一种隐性遗传的血液疾病,因最早发现于地中海紫沿岸地区而得名。重型地中海贫血症是一种非常严重的疾病,病发于幼童期,是一种全球分布最广、累及人群最多的单一基因遗传疾病之一。在我国长江以南地区,地中海贫血较为常见,尤其广东广西、海南、台湾尤为严重。每年,世界上有十万个患有重型地中海贫血症的儿童出生。

临床表现

地中海型贫血是一种常染色体隐性遗传病,主要表现为小细胞低色素性溶血性贫血。患者常有心悸、头晕、气促、疲乏、运动耐受力下降等一般性贫血症状。实验室检查可发现中到重度贫血,伴有黄疸,肝脾肿大(以脾大更为明显),骨髓代偿性增生明显,表现为骨髓扩增,部分患儿可出现发育迟缓和易反复感染。

重型地中海贫血根据基因缺陷的不同分为重型α-地中海贫血和重型β-地中海贫血。重型α型又称Bart’s水肿胎或胎儿水肿综合征,是一种致死性疾病,胎儿常在妊娠中后期因重度贫血和缺氧而宫内死亡,或出生后数小时内死亡,孕妇亦可能因胎儿病变而出现妊娠高血压综合征、羊水过多等严重并发症。重型β型患儿出生时症状不明显,但在3~6个月后逐渐出现贫血症状,若未及时治疗,会出现显著肝脾肿大,骨骼畸形(如上颌前突、颧骨隆起、眼距增宽、鼻梁塌陷),伴有骨质疏松、关节病变、身材矮小和发育迟缓等表现,晚期还可并发贫血性心脏病,最终因感染或心衰于5~10岁死亡。

如果未能进行规范的输血和铁螯合治疗,患儿多在童年时期夭折。重型地中海贫血需早期诊断、长期管理,部分患者可通过造血干细胞移植获得根治。

诊断标准

地中海贫血的诊断依赖于临床表现、实验室检查、家族史及必要时的基因分析。患者多表现为慢性贫血体征,如黄疸、肝脾肿大、发育迟缓以及典型的“地贫面容”。有阳性家族史时,应高度怀疑地中海贫血的可能。

血液学检查是初步诊断的核心,包括全血细胞计数和血红蛋白分析。地中海贫血典型表现为小细胞低色素性贫血,红细胞大小不均,常可见靶形细胞、异形红细胞,网织红细胞增多,红细胞渗透脆性下降。血红蛋白电泳可见异常谱型,有助于判断β或α链缺陷。重型β-地贫患儿多在出生后3~6个月出现症状,若血红蛋白低于70 g/L,常需依赖规律输血维持生命,晚期可因铁过载引发心、肝、胰等器官损害。

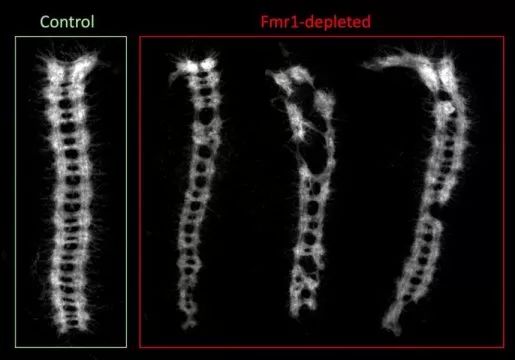

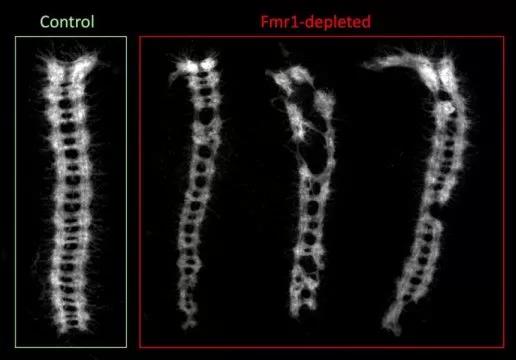

辅助检查方面,X线片提示骨髓增生表现,如掌指骨骨髓腔增宽、长骨皮质变薄,颅骨板变薄并出现放射状骨刺。在具备条件时,基因检测可进一步确诊,发现珠蛋白基因的部分缺失或点突变,有助于明确分型和遗传咨询。综合临床、实验室和遗传信息,即可做出明确诊断。

治疗

重型地中海贫血目前尚无根治性的药物治疗手段,基因治疗仍处于探索阶段。主要治疗方式包括输血、排铁、手术、造血干细胞移植以及正在研究中的新疗法。常规治疗需终身依赖规律输血以维持血红蛋白水平,同时使用排铁剂(如德弗洛沙胺)预防铁过载对心、肝、胰等重要器官的损害。部分患者因脾功能亢进而需行脾切除术以减少输血需求。

造血干细胞移植(HSCT)是目前唯一被证实可治愈中重度β-地中海贫血的方法,尤其对幼儿效果较好。但该疗法受限于供体配型、治疗风险及高昂费用,临床普及性有限。基因治疗虽尚未广泛应用,但已有突破进展。2022年,美国FDA批准Zynteglo(beti-cel)用于12岁及以上非β⁰/β⁰型β-地中海贫血患者,数据显示约89%的患者实现输血独立,标志着基因治疗向临床转化的重要一步。

由于治疗成本高、周期长,重型地中海贫血患儿给家庭带来巨大经济和心理负担,因此强调一级预防极为重要。建议育龄夫妇在婚前、孕前或孕早期进行地贫基因筛查,通过产前诊断有效预防重型患儿出生,是当前控制重型地贫发生率最有效的手段。

参考资料:

1.中国地中海防治蓝皮书,2015;

2.The prevalence and spectrum of α and β thalassaemia in Guangdong Province: implications for the future health burden and population screening[J]. Journal of Clinical Pathology, 2004.

3.Yi, Shang, Zheng, et al. Prevalence and genetic analysis of alpha- and beta-thalassemia in Baise region, a multi-ethnic region in southern China[J]. Gene An International Journal Focusing on Gene Cloning & Gene Structure & Function, 2017.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#遗传缺陷# #重型β地中海贫血#

15 举报