何谓麻醉慢诱导?

2025-05-06 麻醉MedicalGroup 麻醉MedicalGroup 发表于陕西省

全身麻醉诱导阶段,慢诱导是渐进可控的麻醉策略,涵盖药物代谢动力学、呼吸管理和时序控制三方面。介绍其常用方案、临床价值、注意事项,体现麻醉的人性化与精准性。

在全身麻醉的诱导阶段,麻醉医师需要将患者从清醒状态转化为可进行气管插管的麻醉状态。与快速诱导相比,慢诱导是一种更为渐进、可控的麻醉策略,其核心在于通过药物选择与给药方式的精密调控,实现生理功能的平稳过渡。

一、慢诱导的本质界定

慢诱导并非单纯指给药速度的物理性减缓,而是包含三个维度:

药物代谢动力学:选用起效缓慢的非去极化肌松药(如罗库溴铵),或低浓度吸入麻醉药(如七氟烷1.5%-2.0%)逐步加深麻醉

呼吸管理:保留自主呼吸状态下完成气管插管,通过呼吸末二氧化碳波形监测判断镇静深度

时序控制:将诱导过程拆解为镇静-镇痛-肌松的分步给药,各环节间隔可达5-10分钟

这种策略与快诱导形成鲜明对比:快诱导通常30秒内完成丙泊酚+肌松药推注,依赖呼吸机维持氧合;而慢诱导全程保留自主呼吸,肌松药使用与否存在争议。

二、临床常用慢诱导方案

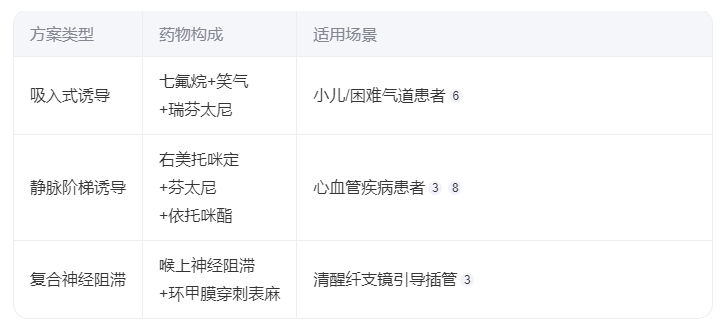

(一)经典药物组合

(二)时序控制案例

分步镇静:右美托咪定0.5μg/kg输注10分钟→芬太尼1μg/kg推注→依托咪酯0.2mg/kg缓慢推注

吸入诱导:七氟烷浓度从0.5%逐步升至4%,每3分钟递增0.5%,配合BIS监测维持45-60区间

保留自主呼吸:使用瑞芬太尼0.05μg/kg/min维持镇痛,避免肌松药干扰呼吸驱动

三、慢诱导的临床价值

困难气道管理:为预估插管困难患者提供充分的气道评估时间,插管成功率提升23%

循环系统保护:老年患者血流动力学波动幅度降低50%-70%,避免血压骤降引发心肌缺血

特殊人群适应:妊娠期妇女、病态肥胖患者的诱导期低氧血症发生率下降40%

四、实施注意事项

监测指标:需同步观察BIS(40-60)、呼吸频率(8-12次/分)、呼气末二氧化碳(35-45mmHg)

禁忌症:急性呼吸道梗阻、颅内高压、严重代谢性酸中毒患者禁用

并发症预防:唾液分泌增多者可提前使用格隆溴铵0.2mg,呛咳反射活跃者追加利多卡因1mg/kg

慢诱导作为麻醉艺术的精妙体现,既考验医师对药物动力学的掌控,也要求对患者生理状态的动态解读。在快节奏的现代麻醉实践中,这种“慢哲学”恰是医疗人性化的重要注脚。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#全身麻醉# #慢诱导#

7