Neurology:18F-MK-6240 PET/MR 对缺血性脑卒中患者神经原纤维缠结的体内检测

2022-12-15 Naomi MedSci原创 发表于湖北省

卒中后发生阿兹海默病风险增加,该关联或不仅仅是由传统的血管危险因素驱动的。神经原纤维缠结可能在缺血性卒中后形成,并在缺血周围的脑实质中扩散,需要进一步随访以更深入地了解缺血性卒中后这种互病的时空动力学

卒中后发生阿兹海默病的风险增加,这种关联可能不仅仅是由传统的血管危险因素驱动的。神经元死亡导致 tau 蛋白的释放,tau 蛋白在缺血状态下可以去磷酸化、再磷酸化或过磷酸化,可能导致神经原纤维缠结的形成。因此,一个潜在的协同作用之间的发展和脑血管病变负担可能导致脑卒中后认知功能下降。近日,一项发表在Neurology上的研究旨在利用18F-MK-6240正电子发射计算机断层扫描(PET)研究了缺血性脑卒中后神经原纤维缠结的时空分布。

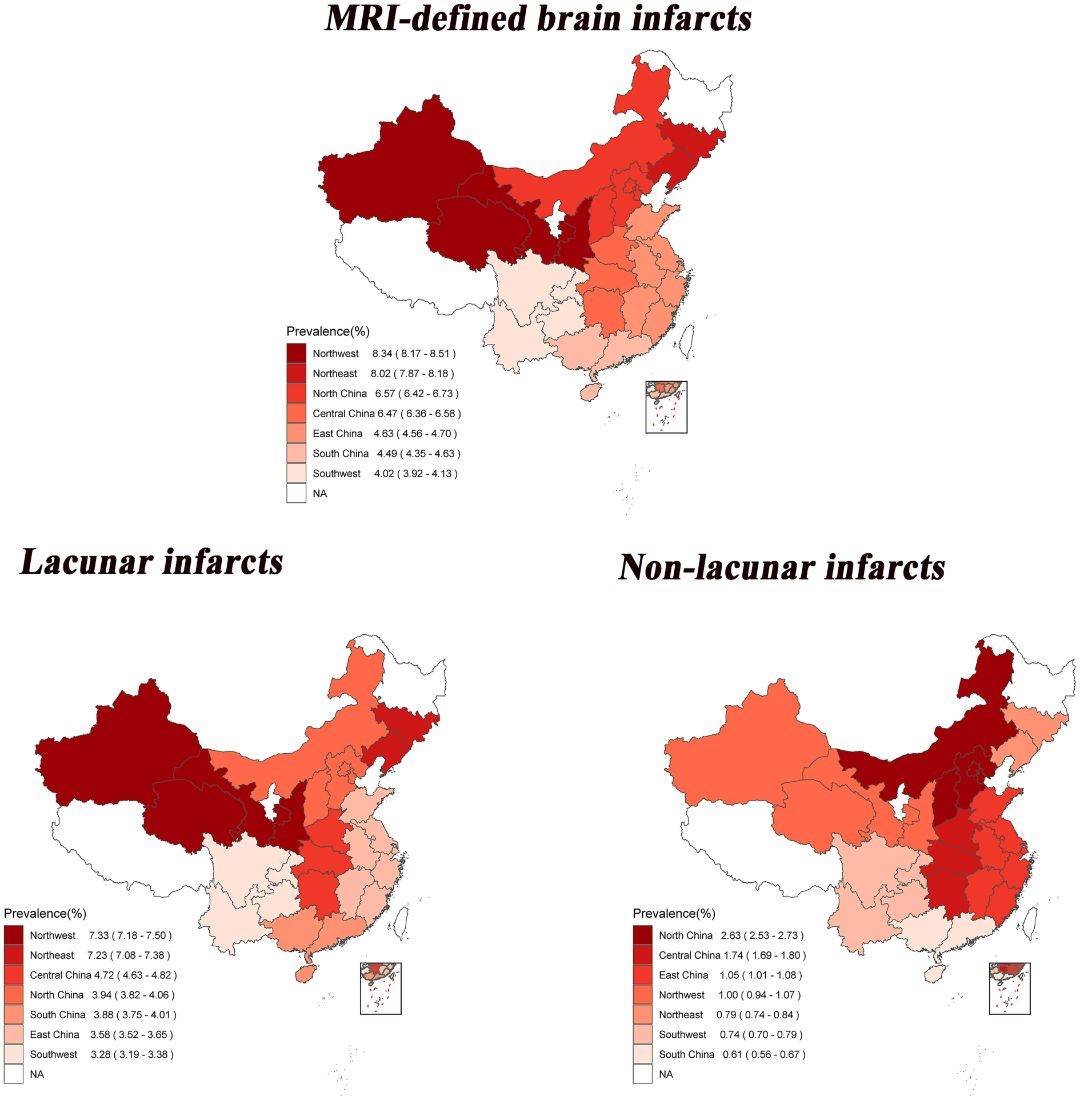

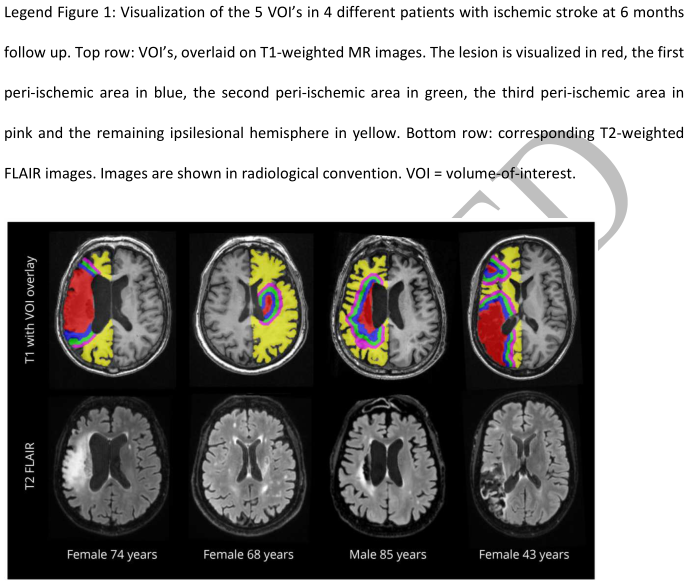

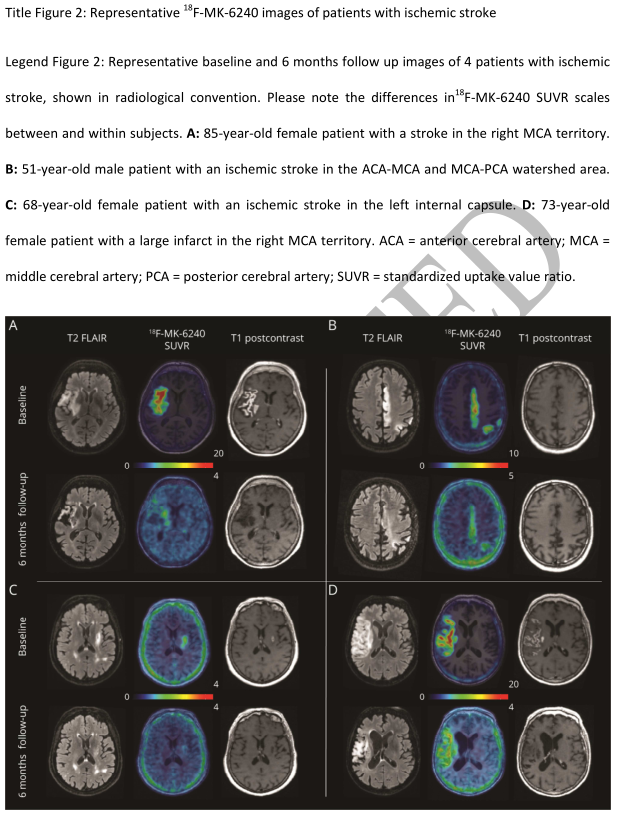

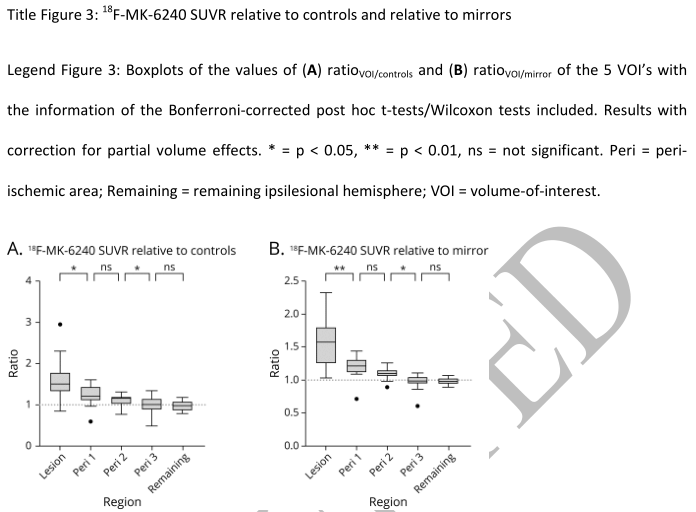

研究包括首次缺血性卒中患者在卒中后2-4周和6个月内进行纵向18F-MK-6240 PET/MR 检查。对于横断面分析,还包括年龄匹配的健康对照。根据 T2 FLAIR 和 T1 MR 数据描绘了5个感兴趣的体积: 缺血性病变,3个连续的周围缺血区域和剩余的同侧半球。对 PET 数据进行基于区域的体素部分容积校正,并以小脑为参考区域计算标准化摄取值比率(SUVR)。

- 没有量化卒中后第一个月内患者的 PET 扫描(n = 17; 中位年龄73岁[ IQR: 62-82]) ,因为信号强度受血脑屏障破坏影响可靠的数据分析。

- 在事件发生后6个月(n = 13; 中位年龄71岁[ IQR: 60-79]) ,与20名年龄匹配的健康对照相比,缺血性病变中的18F-MK-6240 SUVR 增加(中位年龄71.5岁[ IQR: 66-76] ; 比例/对照 = 1.62 ± 0.54; 单样本 t 检验: p = 0.0015) ,并在周围组织中逐渐下降(单因素受试者内方差分析(F (1.2,14.8) = 18.0,p = 0.00043)。

这些发现提示神经原纤维缠结可能在缺血性卒中后形成,并在缺血周围的脑实质中扩散。需要进一步的随访以更深入地了解缺血性卒中后这种互病的时空动力学。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言