“不痛不痒”的颈动脉斑块:科学认知和管理

2025-04-25 神经科学论坛 神经科学论坛 发表于陕西省

缺血性卒中与颈动脉粥样硬化斑块相关,易损斑块特征影响卒中风险。多种影像技术可评估斑块,影像组学结合 AI 带来新突破,临床需多方面干预。

论坛导读:卒中是全球范围内导致死亡和残疾的高发疾病,约20%~30%缺血性卒中可归因于颈动脉粥样硬化斑块破裂所致动脉栓塞。传统上主要基于管腔狭窄程度进行颈动脉斑块相关性卒中风险分层和治疗决策,而越来越多的证据表明易损颈动脉斑块与卒中发生有关。影像学技术的进步使得表征和常规检测颈动脉斑块成为可能,各种成像技术检出的易损斑块特征均与卒中风险增加相关,为预测卒中事件的标记物。

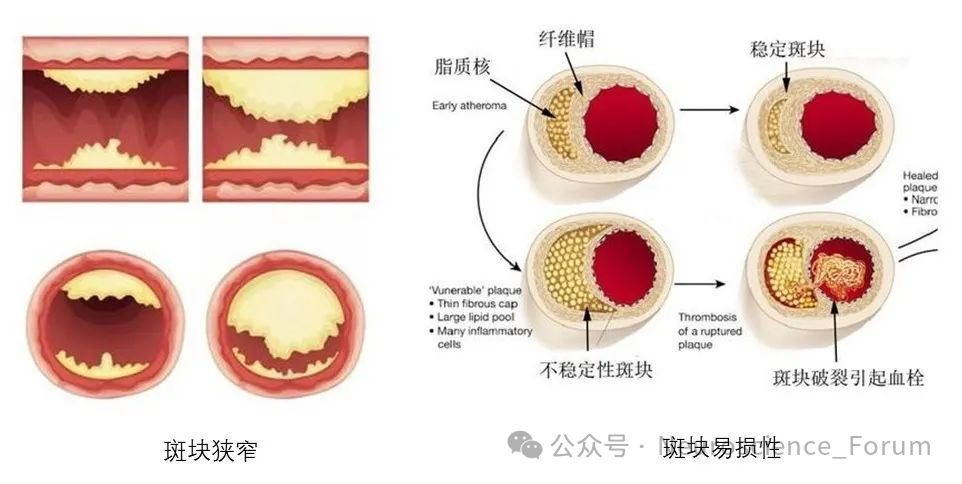

颈部动脉粥样硬化斑块在缺血性卒中(ischemic stroke,IS)的发生发展过程中具有重要作用,斑块根据性质可以分为易损斑块和相对稳定斑块。近1/3中国成人存在颈动脉斑块,斑块新发病例是缺血性脑卒中和缺血性心脏病的6倍。颈动脉斑块早期多不引起症状,随着病变的发展和血流动力学的改变,一些相对稳定斑块会发展为易损斑块。颈动脉相对稳定斑块的脂质坏死核心较小,纤维帽较厚且稳定,不容易破裂;而易损斑块通常具有富含脂质的坏死核心、较薄的纤维帽、斑块内新生血管形成、斑块内出血(intra-plaque hemorrhage,IPH)以及局部的微钙化等特征。

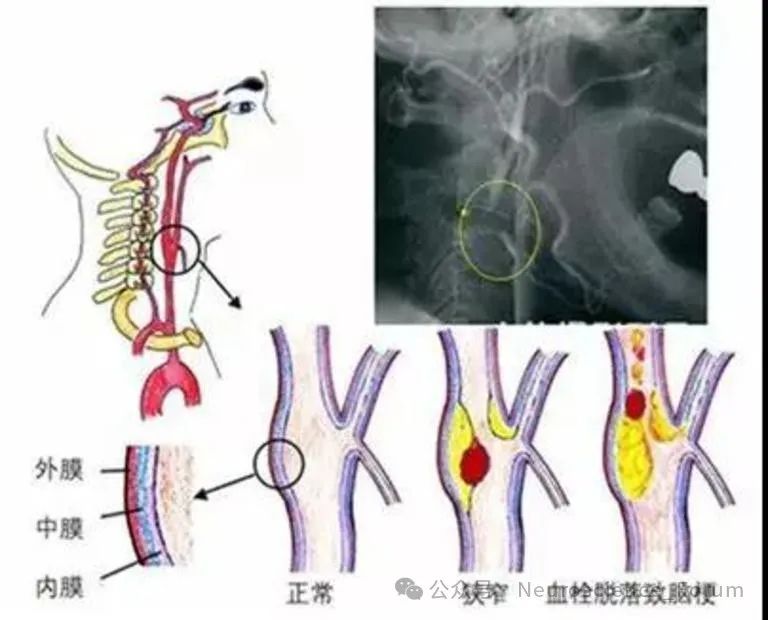

颈动脉斑块的相关风险因素包括高血压、高血脂、糖尿病、吸烟、肥胖、缺乏运动等。斑块是动脉粥样硬化进展的重要表现。动脉粥样硬化是由各种原因引起动脉内皮细胞受损后,多种因素与细胞成分之间产生多层次的相互作用引发的慢性血管性疾病,内皮功能受损是IS的启动环节,LDL是AS的重要致病因子,氧化应激、炎症反应参与IS致病全过程。动脉粥样硬化斑块定义为颈动脉内膜中层厚度(IMT)值≥1.5mm,或大于周围IMT值至少0.5mm或50%以上,且凸向管腔的局部结构变化。易损斑块是覆盖坏死核心的纤维帽,包含巨噬细胞和间质胶原蛋白,巨噬细胞快速耗氧导致斑块缺氧,从而导致生长因子的持续释放,刺激新生血管的形成,此外,斑块的纤维帽由平滑肌细胞产生,平滑肌细胞的消失和基质蛋白酶的分泌使纤维帽变薄、易断裂,形成不稳定斑块,导致栓子脱落和急性脑梗死的发生。

颈动脉斑块的影像学征象与斑块易损性及卒中事件有关。与高卒中风险相关的易损颈动脉斑块影像学主要表现包括斑块内出血(intraplaque hemorrhage,IPH)、富含脂质的坏死核心(lipid-rich necroticcore,LRNC)、薄或破裂的纤维帽(thinned/ruptured fibrous cap,TRFC)、钙化、斑块表面不规则或溃疡、斑块厚度及体积增大。易损斑块破裂所形成的血栓栓塞事件可导致IS或短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack,TIA)等脑血管事件,多达30%的IS与颈动脉易损斑块破裂有关。早期快速识别颈动脉易损斑块,对病人的个体化诊治具有十分重要的作用。

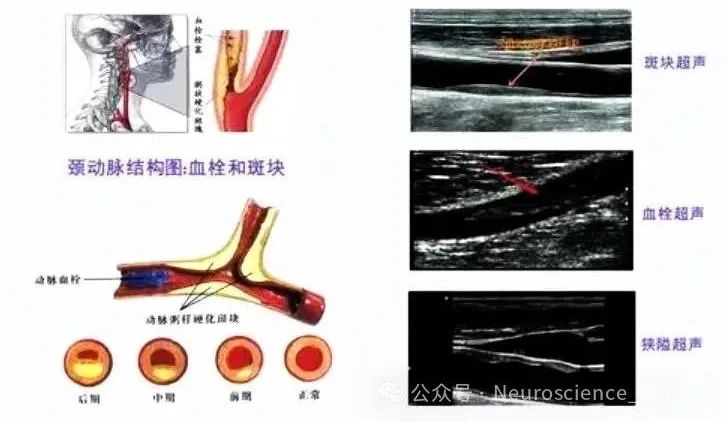

颈动脉易损斑块与脑血管事件密切相关,导致脑血管事件的颈动脉易损斑块,但易损斑块并不一定会引起管腔的狭窄。利用影像组学有助于尽早发现易损斑块,评估病人IS风险。结合影像组学特征的预测模型可以鉴别易损斑块,预测颈动脉斑块致IS的风险。颈动脉斑块性质可采用多种影像学检查方法进行评估,包括颈部血管超声(carotid duplex ultrasound,CDU)、CT血管成像(CT angiography,CTA)以及高分辨MRI(high-resolution MRI,HR-MRI)等。CDU具有实时、无创及检查简单易行等优点,能较准确地检测管腔狭窄程度和血流速度,基于CDU的影像组学也可以实现易损及相对稳定斑块的鉴别。CTA对颅内外动脉狭窄情况的判断可靠性高,常用于对颈动脉斑块的检测。基于CTA的影像组学可用于鉴别易损及相对稳定斑块。HR-MRI对于颈动脉斑块形态及斑块内部成分的评估更全面,可以采用多种序列判断斑块内成分特征,如IPH、脂质坏死核心等。HR-MRI影像组学结合ML方法可以构建斑块性质分类模型。但这些方法大多需要有经验的影像医生根据颈动脉斑块的形态学特征及相关参数进行判断,较难快速判断斑块的性质并分析内部成分,也较难预测病人发生IS的风险。

颈动脉狭窄的多普勒超声诊断标准将狭窄程度分为五级:正常、< 50% 为轻度狭窄、50% ~ 69% 为中度狭窄、70% ~ 99% 为重度狭窄、闭塞。而且,有研究证明颈动脉粥样硬化斑块中造影剂增强水平与颈动脉狭窄程度呈正相关。实时组织弹性成像对颈动脉粥样硬化斑块的易损性有较好的诊断价值,且灵敏度、特异度、准确度较高。ITOH等对斑块的硬度采用5分法,1分:整个斑块是绿色,2分:蓝色和绿色,绿色面积>50%,3分:蓝色和绿色各占50%,4分:蓝色面积>50%,5分:整个斑块是蓝色。1~3分表明斑块相对柔软、不稳定,4~5分表明斑块相对坚硬、稳定,提示实时组织弹性成像可以对颈动脉斑块的软硬度和易损性进行评估。

影像组学可以与多种组学方法结合对颈动脉斑块性质进行鉴别。通过AI方法将影像组学与多种其他组学方法(如蛋白质组学、基因组学及转录组学等等)相融合,从而可以解释更复杂的生物学现象,获得更有效的预测模型。影像组学可以从医学影像中高通量地挖掘影像特征,提取人眼难以识别的定量数据信息进行分析,已广泛用于颈动脉斑块性质的诊断研究,在IS病人风险评估中也发挥了重要的作用。影像学可以将非极高危ASCVD患者重新分类为影像学定义的极高危组,并可能受益于强化降脂治疗,包括使用PCSK9抑制剂来降低LDL-C至<50 mg/dl。若无症状颈动脉斑块患者在进行影像学检测时发现易损斑块,可以通过降脂治疗使易损斑块逆转并降低主要不良脑血管事件的发生风险。特别指出,并非所有易损斑块均会破裂,而且稳定型冠心病患者中,无症状性易损斑块破裂的发生率约为58%。

颈动脉斑块临床干预主要包括改善饮食结构,多吃新鲜蔬菜、水果及粗杂粮,减少高脂肪食物的摄入,增加运动、控制体重、戒烟限酒等生活方式;严格控制“三高”(高血压、高血脂、高血糖),其中,抗血小板治疗、调脂治疗和降压治疗是防治动脉粥样斑块的“三大基石”;大多数颈动脉狭窄患者不需要手术治疗,只有当狭窄严重到一定程度(>70%)影响大脑正常血液供应需要评估后决定是否介入手术等三个方面。狭窄超过50%,不管有没有症状,也不管血脂高不高,都应该立刻服用他汀类药物治疗,把低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)控制在1.8mmol/L以下。通过长期严格控制以LDL-C为核心的各种心血管危险因素,可在一定程度上缩小动脉粥样硬化斑块,尤其对脂质核心较大、密度较低的软斑块效果比较明显,但是让斑块完全消退的可能性不大。因此,临床治疗的目标不是让斑块完全消失,而是通过改善生活方式和药物干预使斑块缩小或不进展,不发生斑块破裂,从而大大降低脑血管病的发生风险。

颈动脉粥样硬化斑块与IS密切相关,目前用于颈动脉斑块的影像学检查方法受限于医生经验和形态学解读,而影像组学结合AI,为斑块性质的快速识别和IS风险评估提供了新的路径。MRI、CTA及超声等无创颈动脉成像技术均可用于评估颈动脉斑块易损性。颈动脉易损斑块的主要影像学表现包括IPH、LRNC和TRFC、钙化、表面不规则或溃疡及厚度和体积改变等,识别上述改变有助于卒中风险分层、早期血运重建及实施更积极的药物治疗。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#缺血性卒中# #颈动脉斑块#

13